雨が続く季節になると、盆栽を育てている人にとって悩みが増えます。「水やりは控えるべき?」「雨ざらしで大丈夫?」「台風のときはどうする?」といった疑問は初心者だけでなく、長年育てている愛好家でも気になるところ。

この記事では、梅雨や台風といった雨が多い時期に、盆栽を元気に育てるためのコツを詳しく解説します。根腐れや病気を防ぎつつ、自然の雨を上手に活かす管理方法を紹介します。

梅雨・長雨シーズンの盆栽管理ポイント

- 盆栽 梅雨 水やりの考え方

- 雨ざらしの置き場所は大丈夫?

- 湿気で起きる病気の予防と対策

- 根腐れを防ぐ鉢と用土の選び方

盆栽 梅雨 水やりの考え方

梅雨時期は自然の降雨によって土が常に湿っている状態になります。このとき最も注意したいのが「水の与えすぎ」です。基本的に雨が降った日は水やりは不要と考えられています。判断基準としては、指で土の表面を触ってみて、湿っていれば水やりは見送りましょう。湿り気があるうちは、根がすでに十分な水分を吸収しているため、新たに水を与えることで酸素不足になり、根腐れのリスクが高まってしまいます。

ただし、雨が当たらない位置に置いている場合や、軒下に移動させた鉢は例外です。雨に濡れていないにもかかわらず、水やりを控えてしまうと逆に乾燥してしまう可能性があります。

また、風通しが悪い場所では水分の蒸発も遅くなるため、同じ環境下でも鉢によって水分量が大きく異なることがあります。必ず毎朝のチェックを習慣づけ、葉の色つやや枝の柔軟さなども観察して、水分状態を総合的に判断することが大切です。

さらに、葉や枝が雨で濡れた状態が続くと病気の原因になるため、可能であれば雨上がりに葉を軽く振って水分を落とすと良いでしょう。特に葉が密集している品種では、葉の重なり部分に水がたまり、蒸れてカビが発生しやすくなります。通気性を確保するために、軽く枝を広げて空気を通す工夫も効果的です。

雨ざらしの置き場所は大丈夫?

盆栽は自然の雨を受けて育つ植物ですが、長時間の雨ざらしは決して良いことばかりではありません。適度な降雨は水やりの手間を減らし、葉や枝に潤いを与える反面、過剰な水分は根の呼吸を妨げ、病気や枯れの原因となります。

特に鉢の中の水が抜けにくい環境では、根が酸欠状態に陥り、最悪の場合「根腐れ」してしまうこともあります。これは盆栽にとって致命的なダメージであり、一度進行すると回復は困難です。

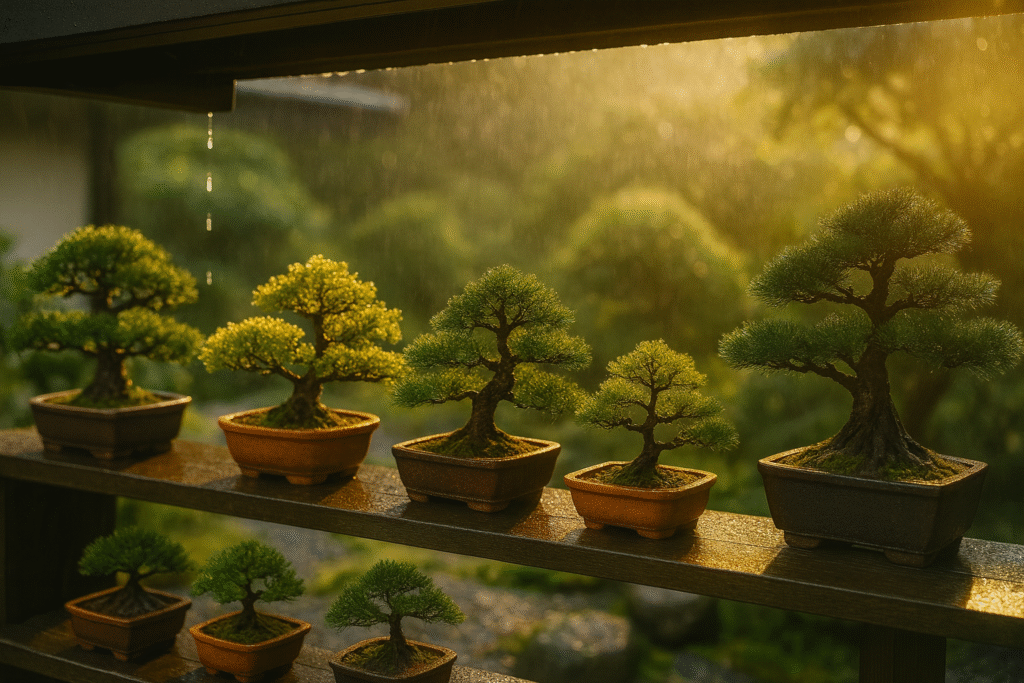

雨が続く日は、なるべく軒下や庇のあるベランダに移動させて「直接雨が当たらない」場所に置くようにしましょう。また、雨に濡れてもすぐ乾くような場所、たとえば風がよく通る半屋外の棚なども理想的です。

棚の上段よりも中段や下段の方が風の影響を受けにくく、安定感があります。棚に置く際は鉢の配置にも気をつけ、互いの葉が密着しないようにスペースをとると病気予防にもつながります。

加えて、受け皿を敷いている場合は必ず外しましょう。受け皿に水が溜まったままになると、排水が妨げられ、鉢の中が常に湿った状態となり、根にとって非常に悪い環境になります。鉢底からの排水を確保するために、鉢の下にレンガやスノコなどを敷いて通気性を高めるのも効果的です。

湿気で起きる病気の予防と対策

梅雨は湿気が多く、盆栽がかかりやすい病気も一気に増える時期です。代表的なものとして「うどんこ病」「黒星病」「灰色カビ病」などがあり、これらは高湿度環境で急激に拡大します。特に、風通しが悪く、葉の密度が高い状態では病原菌の温床になりやすく、発症リスクが高まります。

病気予防には、風通しの確保とこまめな観察が非常に重要です。毎朝の見回りで、葉の裏側や枝の間に異変がないかチェックし、少しでも白い粉や黒い斑点が見られたら早めに対処することが求められます。

混み合っている枝は積極的に剪定し、日光と風がしっかり通るようにしておくことが、病気の予防につながります。また、剪定後はハサミを消毒して、病原菌の伝播を防ぐことも忘れずに。

さらに、月に1〜2回程度、園芸用の殺菌スプレー(予防タイプ)を散布しておくと安心です。特に雨が続く時期や、湿度が80%を超えるような日には、事前にスプレーをしておくことで病気の発症をかなり抑えることができます。

市販のスプレーには天然成分由来のものもあるので、化学薬品に抵抗がある方はそうしたものを選ぶとよいでしょう。

病気の兆候が見られた場合は、症状の出ている部分をすぐに剪定し、他の鉢との接触を避けて隔離管理することが理想的です。放置しておくと病気が広がり、最悪の場合、複数の盆栽が同時に傷む原因となります。

症状が軽ければ葉を一部切り取るだけで済みますが、ひどい場合は枝ごと剪定し、枯れた葉や枝を鉢の外に完全に処分するようにしましょう。

根腐れを防ぐ鉢と用土の選び方

根腐れは盆栽初心者が雨の時期によく直面する問題です。見た目にはわかりにくいため気づいたときにはすでに進行していることも多く、大切な盆栽を失ってしまう原因にもなります。

これを防ぐには、まず使っている用土の見直しがポイントになります。用土の性質によって保水性や排水性が大きく変わるため、適切な配合が不可欠です。

赤玉土を中心に、軽石や桐生砂を混ぜた配合が水はけに優れており、根にとって通気性の高い環境を保てます。特に中粒〜小粒の赤玉土は、適度な保水性と排水性を両立させるため、盆栽には理想的な素材とされています。

さらに、軽石を加えることで空気の通り道が確保され、根が酸素を取り込みやすくなります。細かすぎる土や市販の園芸土(保水性が高い)は、湿気がこもりやすく、長雨の時期には使わないようにしましょう。

また、鉢の選び方も根腐れを防ぐ上で非常に重要です。通気性が高い「素焼き鉢」や「ザル鉢」などを使うことで、土の内部に湿気がこもりにくくなり、根の健康を保ちやすくなります。

特にザル鉢は、風通しが抜群で水もすぐに排出されるため、育成期には最適とされることもあります。一方で、見た目が気になる場合は、見栄えの良い陶器鉢と併用する「二重鉢スタイル」もおすすめです。

鉢底の穴が詰まっていないかも、定期的に確認してください。鉢底ネットの目詰まりや、古くなった用土が詰まることで排水性が著しく低下し、知らないうちに根腐れが進行してしまうことがあります。年に1回の植え替え時には、必ず鉢底の状態もチェックし、通水性と通気性をしっかり確保するように心がけましょう。

台風や大雨への備えと対応方法

- 盆栽 台風前にしておくべき準備

- 大雨後のチェックポイント

- 強風対策で意識したいこと

- 雨で崩れた苔や土の修復方法

- Q&A

盆栽 台風前にしておくべき準備

台風が接近すると予報が出た時点で、すぐに盆栽を屋内か軒下に移動させる準備を始めましょう。特に背の高い盆栽や、鉢が軽いものは風で転倒しやすくなります。鉢が倒れると根が傷ついたり、枝が折れてしまう恐れがあるため、風の影響を受けにくい場所へ早めに移動させることが重要です。

屋内に避難させる際は、日当たりの良い場所か、風通しの良い窓辺などを選びましょう。直射日光が差し込む時間帯がある窓際が理想的ですが、強い日差しが苦手な樹種にはレースカーテン越しの柔らかい光が適しています。

窓が閉まって湿気がこもりやすくなる場合は、サーキュレーターや除湿機を併用すると安心です。湿度の調整が不十分なまま室内に長時間置いておくと、カビや病気の原因になることもあるため注意が必要です。

また、風で枝が折れるのを防ぐために、あらかじめ針金で固定しておくか、新聞紙や布で軽く養生しておくのもひとつの方法です。特に細く柔らかい枝や新芽が多い盆栽は、予想以上に風の影響を受けやすく、針金での支えや布による緩衝が有効です。

さらに、鉢ごとダンボール箱に入れ、周囲に新聞紙を詰めて動かないようにするなどの簡易的な梱包方法も、安全性を高める手段としておすすめです。

大雨後のチェックポイント

大雨の後は、「見た目は無事でも内部はダメージを受けている」可能性があります。特に水はけが悪い鉢や、風通しの悪い場所に置かれていた盆栽は、根元や幹の内部で異常が進行しているケースもあります。

まずは鉢の水がちゃんと抜けているかを確認しましょう。鉢底の穴に土や根が詰まっていないか、排水がスムーズに行われているかを目視で確認するのが効果的です。また、鉢を少し傾けてみて、水が溜まっていないかをチェックするとよいでしょう。

葉や幹の様子も細かく観察します。葉の表面に黒い点や白い粉が見られたら、それは病気の初期サインかもしれません。カビや菌による感染が疑われる場合は、該当部分をすぐに取り除き、殺菌スプレーを散布するなど早めの対応が広がりを防ぎます。

幹の表面にぬめりや黒ずみがある場合も、内部に腐敗が進行している可能性がありますので、慎重に確認してください。

また、湿った土の上に赤玉土や乾燥した用土を軽くのせることで、表面の湿度を調整することができます。こうした処置は、特に梅雨時や連日の雨の後に効果的で、土の表面が長時間湿ったままでいることによるカビやコケの発生を抑える働きもあります。

状況によっては、上からふりかけるだけでなく、鉢全体の上層を軽く入れ替える「表土替え」も検討するとより効果的です。

強風対策で意識したいこと

風の被害は「倒れる」「枝が折れる」「隣の鉢にぶつかる」など多岐にわたります。さらに、強風によって盆栽の葉や花が吹き飛ばされてしまったり、鉢が飛ばされて破損する危険性もあります。そのため、台風時だけでなく、季節風の強い時期にも意識しておきたいポイントです。特にベランダや屋外の棚に置いている場合は、風の通り道になりやすいため、対策を怠ると被害が広がります。

まず、盆栽棚はなるべく壁際に設置し、突風が横から当たらないように配置します。建物の陰や風の入りにくい角に移動させると、風圧を受けにくくなります。場合によっては、棚自体に重りをつけて動かないようにするのも有効です。

重りには砂袋やブロックなどを使用し、棚の下部や脚部に安定して設置するのがコツです。また、棚の素材が軽量な場合は、棚ごと倒れる可能性があるため、固定用のベルトや紐を使って支柱や壁に固定しておくと安心です。

また、枝が密集している盆栽は、風で揺れると互いに傷つけ合うことがあるため、事前に軽く剪定しておくと安心です。剪定によって風通しが良くなるだけでなく、枝同士の干渉を防ぐことができ、盆栽の樹形を守るうえでも重要です。

細く伸びた枝や枯れた部分は、風を受けやすく折れやすいため、優先的に処理しましょう。さらに、風による乾燥も考慮して、剪定後には葉水を与えるなどのケアも行うと、盆栽のストレスを軽減できます。

雨で崩れた苔や土の修復方法

雨が強く降ると、表土が流れて鉢の中がデコボコになったり、貼っていた苔が剥がれることがあります。特に傾斜のある鉢や、水はけがよくない用土を使っている場合は、流出が激しくなりやすいため注意が必要です。表土が崩れると、盆栽の見た目が損なわれるだけでなく、根の一部が露出してしまい、乾燥やダメージの原因にもなります。

こうしたときは、まず表面の土をならし、新しい赤玉土を追加して高さを調整します。表土の均一性を保つことで、水の流れを安定させる効果もあり、次の降雨時の流出を防ぐことにもつながります。赤玉土は粒の大きさを選んで使い分けるとより効果的で、中粒で保水性を、細粒で見た目の整えを意識すると良いでしょう。

苔は湿らせてから押さえるようにして貼り直すと安定します。貼り直しの際は、霧吹きでしっかりと湿らせてから、手のひらで優しく押しつけ、隙間ができないように密着させるのがコツです。

流れ出た用土はカビや菌が付着している可能性もあるので、なるべく使い回さず新しいものに交換しましょう。特に雨水に長く浸かっていた土は酸素が足りず、病原菌が繁殖しやすい状態になっています。

使用後の古土はふるいにかけて天日干しし、完全に乾燥・消毒した上で再利用するのが基本ですが、初心者のうちは無理に再利用せず、清潔な新しい土を用意する方が安全です。

Q&A

Q. 雨の日も毎日水やりすべきですか?

A. 基本的に不要です。表土が湿っていれば水やりは控え、乾いているときだけ与えるようにしましょう。

Q. 室内にずっと置いていても大丈夫ですか?

A. 一時的な避難はOKですが、日光や風通しが足りないと弱ってしまいます。晴れ間には屋外に戻しましょう。

Q. 雨水は盆栽に悪いのですか?

A. 基本的には問題ありません。ただし、都市部の酸性雨や排気ガスを含んだ雨は葉にダメージを与えることがあるので、心配な場合は軽く水で流すと安心です。

まとめ

- 雨の日は水やりを控える

- 梅雨は表土の乾きをチェックして判断

- 雨ざらしは避け、軒下などへ移動

- 受け皿は必ず外す

- 長雨時は風通しを確保

- 湿った葉は水を振り落とす

- 病気予防に殺菌スプレーを使用

- 密な枝葉は剪定して通気を

- 排水性の良い用土を使う

- 素焼き鉢やザル鉢で通気性UP

- 台風前は屋内に移動する

- 鉢の転倒や枝折れを予防する

- 雨後は病変やカビをチェック

- 表土が流れたら整える

- 晴れた日はしっかりと日光浴させる