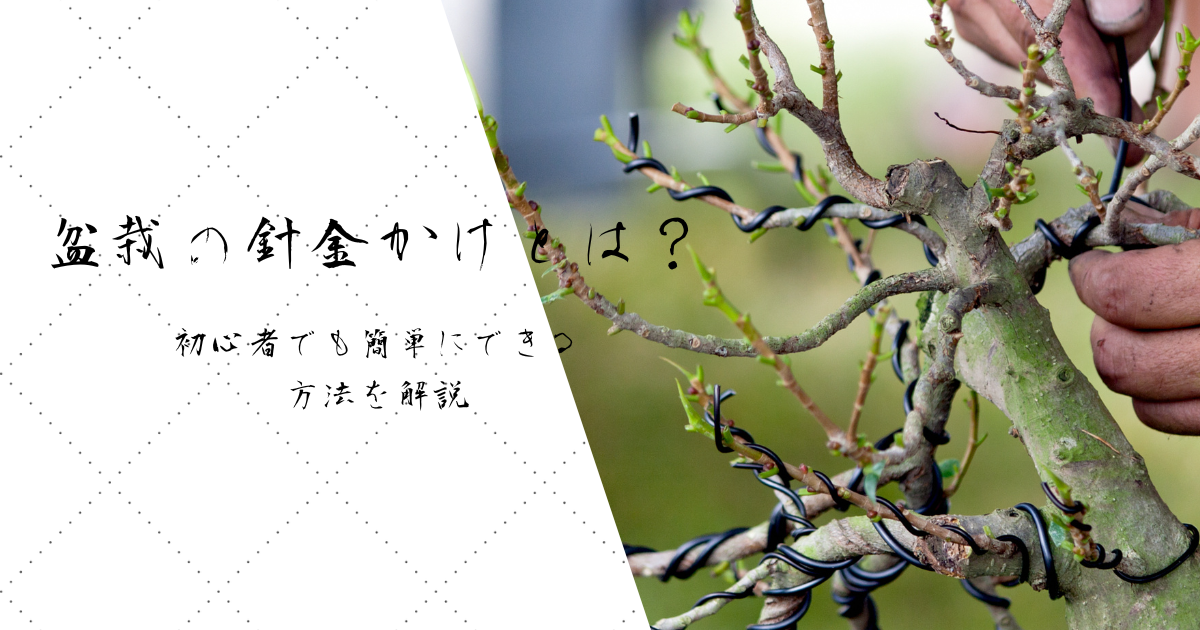

盆栽の針金かけは、枝や幹の形を整え、美しい樹形を作るための重要な技術です。本記事では、初心者でも実践できる針金かけの基本と具体的な方法を詳しく解説します。

針金かけの基本と必要性

針金かけは、盆栽の成長をコントロールし、理想的な形を作るために不可欠な技術です。初心者でもポイントを押さえれば、簡単に習得できます。

針金かけの目的とメリット

- 樹形を整える: 枝の角度や流れを調整し、自然で美しい形を作る。

- 成長をコントロールする: 枝が広がりすぎたり、乱れたりするのを防ぐ。

- 個性的なデザインを作る: 直線的な枝を曲げ、独特な風格を持たせる。

- 健康的な成長を促す: 不要な枝をコントロールし、風通しを良くする。

- 幹や枝の強度を向上させる: 針金のサポートにより、成長途中の枝がしっかりした形を維持できる。

針金の種類と選び方

| 種類 | 特徴 | 初心者向け |

|---|---|---|

| アルミ線 | 柔らかく扱いやすく、巻き直しがしやすい | ◎(初心者向け) |

| 銅線 | 強度が高く形を維持しやすいが、扱いが難しい | △(上級者向け) |

初心者にはアルミ線がおすすめです。枝の太さの1/3~1/2程度の太さのものを選ぶと、適度な強度があり扱いやすいです。

針金かけの前準備

- 針金の長さを枝の1.5倍ほどにカットする。

- 曲げる方向を事前にイメージする。

- 盆栽が乾燥しすぎていないか確認する。

- 針金を使いやすい長さに整理し、作業しやすい環境を整える。

針金かけの実践方法【初心者向け手順】

針金かけを成功させるには、基本的な巻き方や注意点を理解することが重要です。

針金の巻き方の基本ルール

- 45度の角度で均等に巻く(きつすぎず、緩すぎず)。

- 1本の針金で2本の枝を固定する(安定しやすくなる)。

- 幹や枝の付け根から巻き始める(しっかりと固定するため)。

- 枝の動きを意識しながら、均等に力を分散させる。

針金をかけた後の調整

- ゆっくり枝を曲げて、理想の形に整える。

- 無理に曲げると枝が折れるため慎重に力を加える。

- 成長の進行に応じて微調整を行う。

- 針金が枝に食い込まないよう、定期的にチェックする。

針金を抜くタイミングと方法

- 針金が食い込みそうになったら外す(目視で確認)。

- 枝がしっかりした形を覚えたら外す(通常3~6か月)。

- 新しい成長が始まる前に外す(次の季節の成長に備える)。

- 針金を外す際は、一気に外さず慎重にカットしていく。

| 注意点 | 詳細 |

| 針金が食い込まないように注意 | 目安は3~6か月。成長によって食い込む前に外す。 |

| 針金が緩すぎると効果がない | 枝に密着する程度の強さで巻く。 |

| 無理に曲げすぎると枝が折れる | 特に細い枝は折れやすいため慎重に扱う。 |

| 巻き方が雑だと形が崩れる | 均一に巻くことで綺麗な樹形を作る。 |

初心者におすすめの樹種

| 樹種 | 特徴 |

| 黒松・五葉松 | 成長が早く、形を作りやすい。 |

| 真柏 | 丈夫で針金がかけやすい。 |

| 欅(ケヤキ) | 落葉樹で剪定しやすく、初心者向け。 |

| 梅 | 枝が柔らかく初心者でも扱いやすい。 |

よくある質問(Q&A)

Q1. 針金をかけるのに適した季節は?

A. 春と秋が最適です。冬や真夏は避けましょう。

Q2. 針金が食い込んでしまったらどうすればいい?

A. すぐにニッパーで切って取り除き、剪定で形を整えてください。

Q3. 針金を外した後、形が崩れてしまった場合は?

A. 成長に合わせて再度針金をかけるか、剪定で調整します。

Q4. 針金かけはどのくらいの頻度で行うべき?

A. 盆栽の成長スピードによりますが、一般的には年に1〜2回が目安です。

まとめ

- 針金かけは、盆栽の形を整え、成長をコントロールするために重要な技術。

- 初心者には扱いやすいアルミ線がおすすめ。

- 基本は45度の角度で巻き、幹や枝の付け根から巻き始める。

- 針金が食い込む前に外し、枝の形を確認しながら調整する。

- 適切なタイミングで針金をかけ、形を維持することが重要。

- まずは小さな盆栽で試し、練習を重ねてコツをつかむ。

針金かけをマスターして、美しい盆栽作りを楽しみましょう!