ミニ盆栽を育てていると、ある日突然「小さな虫が飛んでいる」「葉に白い斑点が出てきた」と気づくことがあります。これは初心者にとって意外とよくある悩みのひとつです。盆栽は自然と共にあるものなので、完全に虫を避けることは難しいですが、適切な対策をとることで被害を最小限に抑えることができます。特にミニ盆栽は鉢が小さいため環境変化の影響を受けやすく、虫の発生も早期に対処しなければ深刻なダメージにつながることも。この記事では、ミニ盆栽に虫が発生する主な原因とその対策を初心者にもわかりやすく、具体的に解説していきます。

なぜ虫がわく?ミニ盆栽に発生しやすい虫とその原因

- よく見かける虫の種類と特徴

- 虫が発生する主な原因

- 室内に置く場合のリスク

- 虫が出やすい時期と季節ごとの注意点

よく見かける虫の種類と特徴

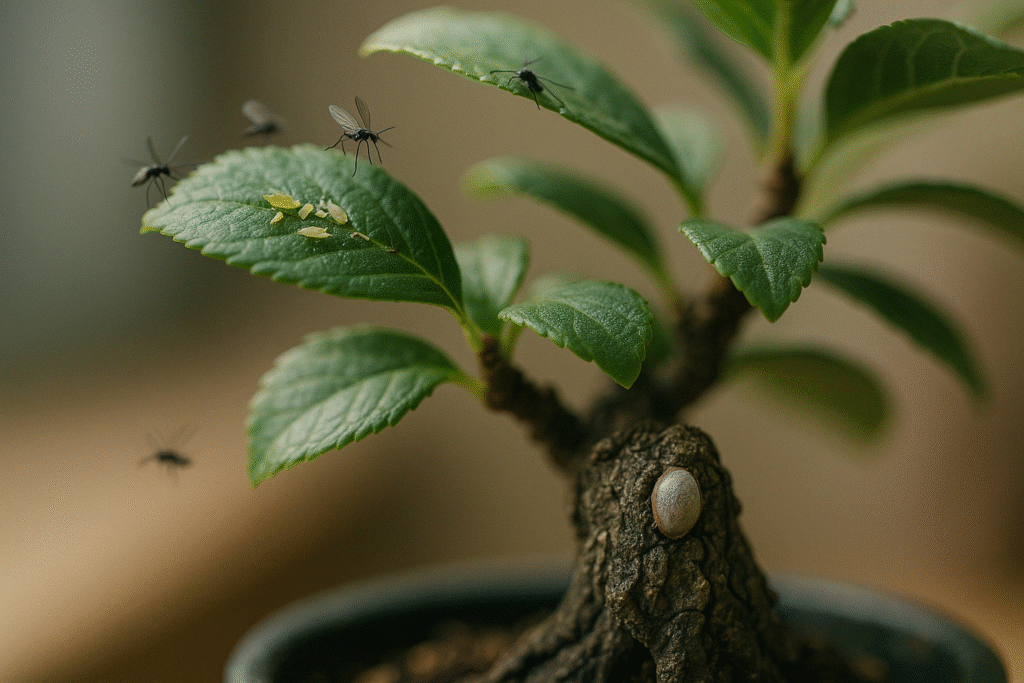

ミニ盆栽に発生しやすい虫には以下のような種類があります。これらの虫を知っておくことで、早期に発見し、被害を最小限に食い止めることができます:

- コバエ:湿った用土に卵を産み、発生すると小さな黒い虫が飛び回ります。鉢のまわりをふわふわ飛びながら、見た目も不快で、室内で育てている場合には特にストレスを感じる要因になります。さらに、用土の中で根に悪影響を及ぼすこともあり、コバエが発生している時は水の与えすぎや有機質の多い土を見直す必要があります。

- アブラムシ:新芽や柔らかい葉に群れで集まり、植物の養分を吸い取ることで成長を妨げます。小さな体ながら繁殖力が非常に高く、一気に被害が広がる恐れがあります。甘露と呼ばれる分泌液を出すため、それがカビの原因となり、「すす病」と呼ばれる黒いカビのような状態を引き起こすこともあります。

- ハダニ:乾燥環境を好み、葉の裏に潜んで細かな点状の食害を広げていきます。放っておくと全体が白くかすれたようになり、美観を損ねるだけでなく、植物の光合成にも支障をきたします。暖房を使用している冬の室内など、乾燥した環境では特に注意が必要で、葉水や湿度管理が重要となります。

- カイガラムシ:幹や枝に密着して張り付くように現れ、硬い殻を持つため薬剤が効きにくい点が特徴です。特に成虫になると動かず見落としやすいため、定期的に枝や幹を観察することが大切です。発見したらすぐに綿棒や歯ブラシなどで物理的に除去し、必要に応じてアルコールなどで拭き取りましょう。

これらの虫は盆栽の健康を損なうだけでなく、非常に短期間で繁殖して被害が拡大しやすい特徴があります。被害が深刻化する前に日々の観察を習慣にし、見つけ次第すぐに対応することが、健全な盆栽を育てるための重要なポイントです。

虫が発生する主な原因

虫の発生は複数の環境要因によって引き起こされます。これは一つの原因だけでなく、複数の小さな要素が重なることで、虫にとって快適な環境が整ってしまうためです。代表的な原因は以下のとおりです:

- 過湿状態:水やりの頻度が多すぎて常に土が湿っていると、コバエなどの産卵場所になります。乾く前に水を与えるのはNGです。特に素焼き鉢ではなくプラスチック鉢など通気性が低い場合、水分が蒸発しづらくなり、湿度が高く保たれてしまいます。鉢皿に水がたまっていないかも確認し、不要であれば取り除くようにしましょう。また、水やり後に鉢底から水が抜けるかどうかも大切なチェックポイントです。

- 有機肥料の分解臭:魚粉や油かすなどの有機肥料は分解途中で特有の匂いを出し、虫を呼び寄せやすくなります。気温が高い時期は特にこの匂いが強くなりやすいため、夏場は与えるタイミングや量に注意が必要です。土の中で分解しきれなかった肥料が残っていると、カビや菌の繁殖源にもなってしまうため、匂いが強くなった時点で取り除くことも検討してください。

- 落ち葉の放置:鉢の表面に枯れ葉が溜まることで虫の温床になります。特に梅雨時は腐敗も進み、悪臭やカビの元になります。枯れ葉は見た目にも悪く、湿った状態になることでさらに虫を引き寄せやすくなります。毎日の観察のついでに枯葉やゴミを取り除く習慣をつけましょう。地表がきれいなだけで、盆栽全体の清潔感も保たれます。

- 通気性の悪さ:風通しが悪いと湿気がこもり、カビや虫の温床になります。特に複数の鉢を並べて置いている場合は、間隔をあけて空気の流れをつくることが大切です。室内であっても扇風機やサーキュレーターを活用し、空気を巡らせるだけでも虫の発生を抑えやすくなります。ベランダに置く場合も壁際ではなく、風の通り道を意識した配置を心がけましょう。

これらの要素が複合的に絡むことで虫が発生しやすくなります。日常的に観察しながら、清潔な環境を保つことが何よりの予防策です。小さな気配りの積み重ねが、虫のいない快適な盆栽ライフを支えてくれます。

室内に置く場合のリスク

ミニ盆栽を室内で楽しむ場合は特に注意が必要です。室内は快適に感じられる環境であっても、植物にとっては思わぬストレス要因が多く潜んでいます。以下のようなリスクが考えられます:

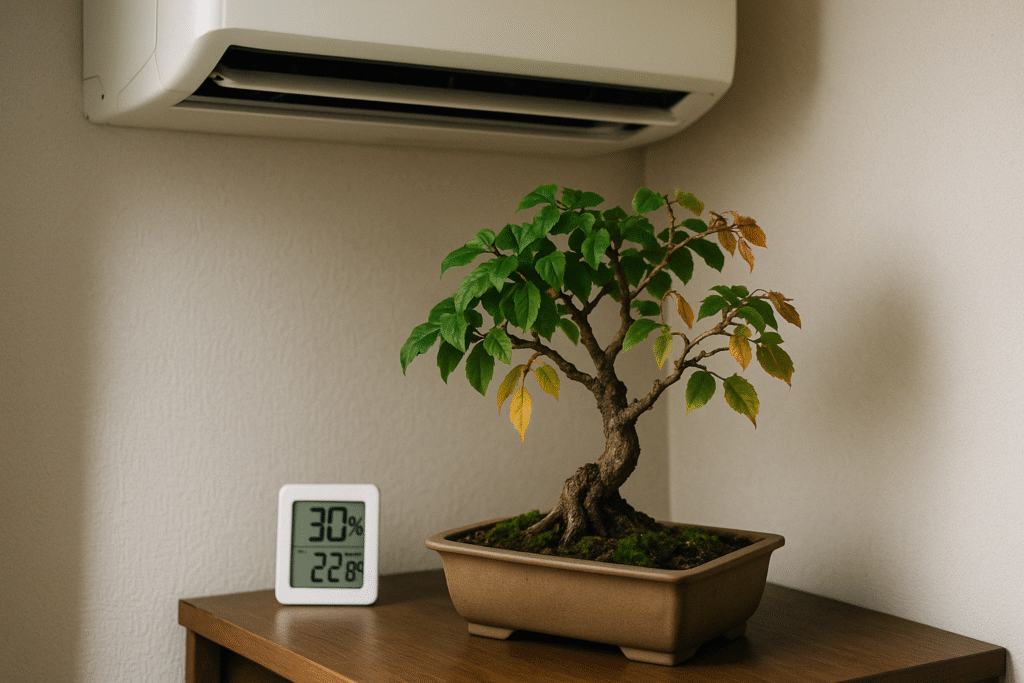

- 乾燥による植物の弱体化:エアコンや暖房によって室内の湿度が下がると、盆栽の葉や枝が乾燥しやすくなり、水分不足から細胞が弱まってしまいます。特に冬の暖房使用時には注意が必要で、葉の縁がチリチリと縮んだり、枝先が枯れ込んだりするのは乾燥のサインです。その結果、植物の防御力が落ち、虫の標的になりやすくなります。

- 日照不足による光合成不足:室内では日光が直接当たる時間が限られており、植物にとっては光量不足になりがちです。光合成がうまく行われないと、植物の成長が遅くなったり、葉の色が薄くなるなどの不調が現れます。弱った植物は害虫に狙われやすくなるため、日照時間の確保や植物用のLEDライトの設置などで補うことが必要です。

- 空気の滞留:密閉された室内空間では空気がこもりやすく、湿度が上がることで虫やカビが発生しやすくなります。空気が動かないと葉の裏に湿気が溜まり、ハダニなどの繁殖にもつながります。扇風機やサーキュレーターなどで室内の空気を巡回させることが大切です。

- 換気不足と過湿:湿度が高くなるとカビの原因にもなり、そこに虫が寄ってくるという悪循環に陥ります。特に梅雨時期や加湿器を使用している場合、室内は想像以上に湿っていることがあります。窓を開けて空気を入れ替えたり、除湿器を併用することでバランスをとりましょう。

これらのリスクを減らすには、まず置き場所の工夫が重要です。風通しが良く、明るい場所を選ぶことに加え、朝と夕方に短時間でも自然光が当たる場所を確保すると効果的です。また、鉢の下にトレーを置いている場合は水が溜まっていないかを定期的に確認し、湿気がこもらないようにすることも大切です。室内でも自然に近い環境を再現することで、ミニ盆栽の健康を守ることができます。

虫が出やすい時期と季節ごとの注意点

虫の発生は一年中起こり得ますが、季節によって発生する虫の種類や被害の傾向が異なるため、特に注意すべき時期を把握しておくことが重要です。以下に、それぞれの季節で注意したいポイントを詳しく紹介します:

- 春〜初夏:この時期は新芽が出始め、盆栽全体が活動を再開する大切な季節です。それに伴って、アブラムシやハダニといった害虫も一斉に活発化します。特にアブラムシは新芽や若葉に集中し、養分を吸い取ってしまうため、成長を妨げてしまいます。ハダニは乾燥気味の日が続くと繁殖しやすくなるため、葉の裏や株元を中心にこまめな観察を習慣づけましょう。葉の色や形に異変がないか、朝の光の中で確認すると変化に気づきやすくなります。

- 梅雨の時期:高温多湿の気候が続くことで、コバエやカビが爆発的に増加する恐れがあります。特に湿った土に卵を産むコバエは、腐った葉や使いすぎた有機肥料を好み、瞬く間に増殖します。カビもまた、湿気の多い環境では急速に広がるため、土壌の通気性を確保し、鉢のまわりに落ち葉を溜めないよう注意が必要です。風通しを良くするために鉢の配置を見直すことも有効で、サーキュレーターの使用なども積極的に検討しましょう。

- 秋〜冬:気温が下がることで虫の活動は一見落ち着くように見えますが、室内に取り込んだ盆栽では暖房や加湿器によって温かく湿った環境が作られやすくなり、虫にとっては過ごしやすい空間になってしまいます。とくにカイガラムシなどは一度取りつくと冬の間も活動し続け、知らぬ間に樹皮や枝に広がってしまうことも。加湿器の使いすぎには注意し、空気の動きや湿度計での管理も意識しましょう。夜間の温度変化にも注意して、植物が弱らないような工夫も大切です。

年間を通して定期的に様子を観察することは、虫の早期発見だけでなく、植物全体の健康管理にもつながります。それぞれの季節に応じたメリハリのあるケアを意識することで、ミニ盆栽を一年中美しく保つことが可能になります。

今すぐできる!ミニ盆栽の虫除け対策方法

- 風通しと置き場所の見直し

- 土の管理と植え替えの工夫

- 天然由来の虫除け対策(無農薬派向け)

- 市販の虫除けスプレーや薬剤を使う場合

- Q&A

風通しと置き場所の見直し

虫除け対策の基本は、まず環境を整えることです。風通しが悪い場所では湿気がこもりやすく、虫にとって快適な空間になってしまいます。特に室内では空気が滞留しやすいため、日頃から空気の流れを意識したレイアウトが必要です。換気不足は湿気や熱がこもるだけでなく、虫の活動を促進する温床にもなりかねません。

室内に置く場合は以下のような工夫が効果的です:

- 換気扇やサーキュレーターを使って空気を動かす。特に風が届きにくい部屋の隅などでは、意識的に風の通り道を作るようにしましょう。

- 朝晩の気温差で発生する結露にも注意する。結露が多い場所では壁際や棚の裏などに湿気がこもりやすく、そこに置いた鉢が虫の温床になることも。

- 直射日光ではなく、柔らかな明るい場所を選ぶ。レースカーテン越しの自然光や、明るい窓辺などが理想的です。直射日光は葉焼けを起こすリスクもあるため、柔らかく拡散された光が盆栽には適しています。

- 棚の上に置く場合でも、盆栽の間に適度な間隔を空けることで通気性を確保しましょう。詰め込みすぎると空気がこもってしまい、虫やカビの原因になります。

こうした置き場所の工夫が虫の発生を大きく抑える効果を持ちます。また、時々鉢を回して均等に光が当たるようにするのも忘れずに。葉の向きが偏らず、盆栽全体の形も美しく育ちやすくなります。さらに、風の流れがある場所に短時間でも置くことで、空気中の湿度が調整され、虫にとって居心地の悪い環境をつくることができます。

土の管理と植え替えの工夫

土の選び方や管理も虫除けには重要なポイントです。土は植物の生育環境の基盤となるため、適切な土の選定と日常の管理を怠ると虫の温床となる可能性が高まります。以下の点を特に意識しておくと良いでしょう:

- 赤玉土や鹿沼土など、無機質で虫がわきにくい土を選ぶ。これらは有機物を含まないため、虫が卵を産みにくく、またカビの発生も抑えやすいのが利点です。

- 表面をバークチップなどで覆うことで、湿り気を抑え、土の表面が常にジメジメした状態になるのを防ぎます。また見た目にも美しく、装飾効果も兼ねています。

- 鉢の底穴を塞がないように注意し、排水をしっかり確保する。底石やネットを敷くことで土の流出を防ぎつつ、通気性と排水性を保つ構造にしましょう。

- 年に1回程度は土を入れ替えることを習慣づける。古い土には肥料の残留物や根の老廃物、微生物や菌などが蓄積されやすく、虫が好む環境に変化していきます。植え替え時には根の状態もチェックし、病気や虫の卵がないか確認するのもポイントです。

- 水やりのたびに土の匂いや見た目をチェックし、異変に早く気づけるようにする。変な臭いやカビっぽさがあれば、即時の対応が必要です。

不要な有機物を避け、清潔な状態を保つことで虫の卵の温床を作らずに済みます。また、普段からの細やかなチェックと環境のメンテナンスによって、虫の発生を未然に防ぐことができます。

天然由来の虫除け対策(無農薬派向け)

農薬を使いたくない方には、天然素材を使った方法が安心です。化学物質を使わずに虫を寄せつけにくくするため、植物にも人にもやさしい点が魅力です。以下のようなアイデアが特に効果的とされています。

- 木酢液を薄めてスプレーする(独特の香りで虫を遠ざける)。木炭を作る過程で出る副産物で、天然の防虫剤として昔から使われています。濃度を薄めて使えば葉焼けの心配もなく、安全。

- 唐辛子・ニンニクを煮出したエキスを霧吹きにする(忌避効果あり)。辛味成分や刺激の強い香りは、アブラムシやコバエを寄せつけにくくする効果があります。スプレーは冷蔵保存して数日内に使い切るのが理想です。

- ミント、バジル、ローズマリーなど香りの強いハーブを近くに置く(インテリア性も◎)。これらの植物は香りによって虫を遠ざける効果があり、盆栽の周囲に置くことで自然に虫除けの環境を作ることができます。ハーブは育てる楽しみもあるため、ガーデニング感覚で取り入れやすいのも魅力です。

- 重曹や酢を薄めたスプレーも効果的。殺虫というよりは予防として、葉の表面に汚れをつけにくくし、害虫の定着を防ぎます。

これらは定期的に使用することで効果が持続します。一度だけでは効果が薄いため、週に1~2回程度を目安に使用を継続するのが理想です。強い薬剤に抵抗がある方や、小さなお子さん・ペットがいるご家庭にも安心して導入できる方法として非常におすすめ。また、こうした天然素材の虫除け対策は植物との相性を見ながら調整しやすいため、トライアンドエラーを楽しみながら続けることができる点も魅力です。

市販の虫除けスプレーや薬剤を使う場合

虫が増えてしまった場合は、市販の殺虫剤や忌避スプレーを使うのも一つの手です。特に大量発生してしまった場合や、手作業での駆除が難しいケースでは、薬剤の力を借りることで被害の拡大を抑えることができます。使用時は以下の点に注意しましょう:

- 室内用・観葉植物用と明記された製品を選ぶ。家庭用殺虫剤でも、屋外専用のものは成分が強すぎる場合があるため、植物と人の両方に安全な仕様であるか必ず確認を。

- 使用頻度は週1〜2回までが目安。頻繁に使いすぎると植物自体がダメージを受けたり、耐性を持った虫が発生する恐れもあるため、必要なときに限定して使うようにしましょう。

- 使用後は十分な換気を行う。特に密閉された室内では空気がこもりやすく、薬剤成分が長時間残留する可能性があるため、使用後は数時間窓を開けて風を通すのが理想です。

- カイガラムシには綿棒+消毒用アルコールでの物理的な除去が有効。殺虫剤が届きにくい硬い殻を持つこの虫には、手作業での除去が効果的です。アルコールを染み込ませた綿棒で1匹ずつ丁寧にこすり取るようにしましょう。

薬剤に頼る場合も、予防を意識しながら適切に使うことが大切です。日常の管理で虫の住みにくい環境を整えておけば、薬剤の使用頻度も最小限に抑えられます。また、異なる種類の薬剤を併用する際は成分の重複や過剰使用にならないよう注意しましょう。正しい使い方を心がければ、市販薬も安心して盆栽管理に取り入れることができます。

Q&A

Q1:ミニ盆栽に小さな黒い虫が飛んでいます。どうすれば?

これはコバエである可能性が高いです。湿った用土に卵を産んで繁殖するため、水やりの頻度を見直し、表面の土を乾燥させやすい赤玉土などに変更するのが効果的です。また、木酢液を薄めて霧吹きすれば、虫を遠ざけることができます。室内の場合は特に換気を意識しましょう。

Q2:葉に白い斑点が出てきました。病気でしょうか?

白い斑点はハダニの被害である可能性があります。葉の裏に潜んでおり、乾燥した環境で活発になります。毎朝の葉水(霧吹きで葉の表裏に水を吹きかける)を習慣にすることで、湿度が上がりハダニの発生を防げます。ハダニは肉眼で見えにくいため、虫眼鏡で確認すると安心です。

Q3:殺虫剤は使っても大丈夫ですか?

基本的には使用可能ですが、必ず「観葉植物用」または「室内用」と明記された安全な製品を使いましょう。使用前にラベルをよく読み、規定量を守ることが大切です。噴霧後は部屋の窓を開けて換気をしっかり行うとより安全です。特にペットや小さな子どもがいる場合は慎重に。

Q4:虫を完全にゼロにすることは可能ですか?

完全にゼロにすることは自然相手である以上難しいですが、「発生しにくい環境を維持すること」は可能です。清潔な管理、通気性の確保、適切な水やりといった基本的な手入れが、最大の虫除け対策です。虫を見つけたらすぐに行動に移すことで、被害は最小限に抑えられます。

まとめ

- よく出る虫(コバエ・アブラムシ・ハダニ・カイガラムシ)を把握する

- 湿りすぎた土は虫の温床になるため水やり頻度を調整

- 有機肥料は適量に抑える

- 鉢の中に落ち葉を溜めないようこまめに掃除

- 風通しのよい場所に置いて蒸れを防ぐ

- 日照が偏らないように鉢の向きを定期的に変える

- 赤玉土や鹿沼土など清潔な土を使う

- 表面にバークチップを敷くことで土の乾燥を助ける

- 年に一度は植え替えで土のリフレッシュを

- 木酢液や唐辛子スプレーなど自然素材で虫除け

- ハーブ(ミント・ローズマリーなど)を近くに置く

- 室内用の安全な殺虫スプレーを常備

- 薬剤は使用量・使用後の換気に注意

- 毎日の観察で虫の早期発見を心がける

- 虫がいても慌てず冷静に原因と対策を実行する

この15項目を意識することで、初心者でも安心してミニ盆栽を楽しむことができ、植物本来の美しさを長く保つことができます。