盆栽を美しい姿に仕立てるためには、「剪定」と並んで欠かせないのが針金かけです。枝や幹に針金をかけて曲げたり形を整えることで、自然の樹木が持つような流れや奥行きを演出できます。初心者にとっては少しハードルが高く感じる作業ですが、基本をしっかり理解して取り組めば、見違えるほど理想の形に近づけることができます。この記事では「なぜ針金をかけるのか」「時期はいつが良いのか」「おすすめの針金や太さ」などを、わかりやすく丁寧にまとめています。

盆栽に針金をかける意味と基本知識

【この章の見出し一覧】

- 盆栽に針金をかけるのはなぜ

- 盆栽 針金かけの基本

- 盆栽 針金かけ 時期

- 盆栽の針金は外さなくてもいいのか

盆栽に針金をかけるのはなぜ

盆栽に針金をかける一番の目的は、樹形を整えるためです。自然の木々は風や雪の重みで枝が曲がり、年月を経て個性的な姿をつくります。四季の中で受ける環境の変化や外的要因によって、野生の木は自然にしなやかで力強い姿に仕上がっていきます。しかし、鉢植えの小さな盆栽ではそのような自然の力が働きにくいため、人工的に枝や幹を動かして形を作る必要があるのです。針金をかけることで、直線的な枝を曲げたり、理想的な方向へ配置したりすることができ、単なる植物から鑑賞に耐える芸術的な作品へと変わっていきます。

さらに、針金かけには将来の成長を見据えるという重要な役割もあります。今は細い枝でも、針金をかけておけば、数か月後や数年後には自然な流れを持った枝へと育っていきます。これは「樹形づくりの基礎工事」のような作業であり、盆栽を長く楽しむために欠かせない工程といえるでしょう。加えて、針金をかけることにより、盆栽全体のバランス感や奥行きが増し、鑑賞者に深い印象を与える効果も生まれます。美しい盆栽は偶然ではなく、こうした計画的な技法の積み重ねによって完成していくのです。

盆栽 針金かけの基本

針金かけの基本は、根元から先端に向かって均一に巻き上げることです。針金は枝や幹に対して45度ほどの角度で、重なりすぎないように巻きつけます。角度が急すぎると力がかからず、緩すぎると固定できません。また、巻き終えたら無理に力を入れず、ゆっくりと枝を動かすのがコツです。

このとき、枝を急に大きく曲げるのではなく、少しずつ角度を変えて調整することが重要です。特に若い枝は柔らかい一方で折れやすく、過度に力を加えると簡単に損傷してしまいます。作業中には「パキッ」と音がしないよう注意し、枝の弾力を指先で確かめながら進めましょう。必要に応じて、二本の針金を並行してかける「二重巻き」や、隣接する枝を一緒に固定する「二枝がけ」といった技法も取り入れると、より安定感が増します。

さらに、枝の太さに合った針金を使うことも大切です。太すぎれば枝に食い込みやすく、細すぎると固定力が弱くなります。目安としては枝の直径の約1/3程度の太さが適切とされます。作業に慣れるまでは、いきなり理想の形を目指すのではなく、少しずつ角度を変えて「自然に見える曲げ方」を意識すると失敗しにくいでしょう。また、同じ枝でも根元と先端で太さが異なるため、途中で針金の太さを変えて巻く工夫も有効です。これらを実践すれば、より長く安定した樹形を維持でき、仕上がりも美しくなります。

盆栽 針金かけの時期

針金をかける時期は樹種によって異なりますが、一般的には成長期が落ち着いたころが適しています。多くの樹種では春から初夏にかけて枝がぐんぐん伸びるため、この時期にかけると成長とともに針金が食い込んでしまう可能性があります。そのため、秋から冬にかけて休眠期に入ったころに作業するのが基本です。特に気温が安定し、強い日差しや乾燥の影響が少なくなる季節は樹木への負担が小さく、安全に作業を進めやすいと言えます。

ただし、松や真柏など常緑樹は成長が比較的ゆるやかなため、春先や秋口にかけても問題ない場合があります。常緑樹は一年を通じて葉が付いているため、枝の動きや柔らかさを見ながら適切な時期を判断できるのが特徴です。逆に落葉樹の場合は葉が落ちて枝のラインが見えやすくなる晩秋から冬がベストタイミングで、この時期は細部まで枝の配置を確認できるため、初心者でも作業がしやすくなります。

また、樹種や栽培環境によっては微妙に適期が異なります。例えば暖かい地域では秋が遅くまで暖かいため針金かけの時期が長く取れる一方、寒冷地では早めに休眠期に入るためタイミングを逃さないよう注意が必要です。自分の盆栽の種類をよく調べ、その性質や地域の気候条件に合わせて作業を進めましょう。

盆栽の針金は外さなくてもいいのか

針金をかけたら、そのまま放置していいのか?という疑問を持つ人も多いです。結論からいうと、必ず外す必要があります。なぜなら、枝や幹は成長し続けるため、針金をそのままにしておくと樹皮に食い込み、深い傷跡が残ってしまうからです。放置すれば樹木が弱ってしまったり、将来的な見栄えに大きく影響する恐れもあります。

通常は3か月から6か月程度で外すのが目安です。樹種や成長スピードによっても異なりますが、定期的に観察して「針金が食い込みそうだ」と感じたら早めに外しましょう。外す際は無理にほどかず、専用のハサミで針金を切って一か所ずつ取り除くのが基本です。強引にねじって外すと、樹皮を傷つける原因となります。

外したあとに枝が元の位置に戻ってしまう場合は、再度針金をかけ直せば大丈夫です。繰り返しの作業を通じて、少しずつ枝の形が定着していきます。また、戻りやすい枝には数回に分けて緩やかに矯正する方法が効果的です。こうした丁寧な作業を重ねることで、時間をかけて自然な流れが定着し、より美しい樹形をつくり上げることができます。

針金の選び方と使い方のポイント

【この章の見出し一覧】

- おすすめの針金

- 針金の太さ

- 針金を外す時期

- ミニ盆栽の針金の太さは?

- Q&A

おすすめの針金

盆栽に使う針金にはいくつか種類がありますが、初心者におすすめなのはアルミ線です。柔らかくて扱いやすく、何度もやり直しがきくので練習に最適です。特にミニ盆栽や細い枝にはアルミ線が向いています。色付きのアルミ線(茶色や黒のコーティング)も販売されており、樹木や鉢に自然に馴染むため見栄えを損なわずに作業できるのが大きなメリットです。また、アルミ線は加工性が高いため、初心者が失敗を恐れず繰り返し練習できるという点で最も優れています。

一方で、銅線は硬くてしっかりと枝を固定できるため、太い枝や幹を動かすときに使われます。銅線は時間が経つにつれて硬化し、より強固に枝を保持する特性があるため、風雪に耐えるような樹形づくりには有効です。ただし、扱いが難しく初心者には少し不向きかもしれません。巻き直しややり直しがしにくく、力を入れすぎると枝を痛めるリスクも高くなります。慣れてきたら銅線を試してみると、より本格的な作業が可能になり、プロの盆栽師のように力強い樹形を表現することもできるでしょう。

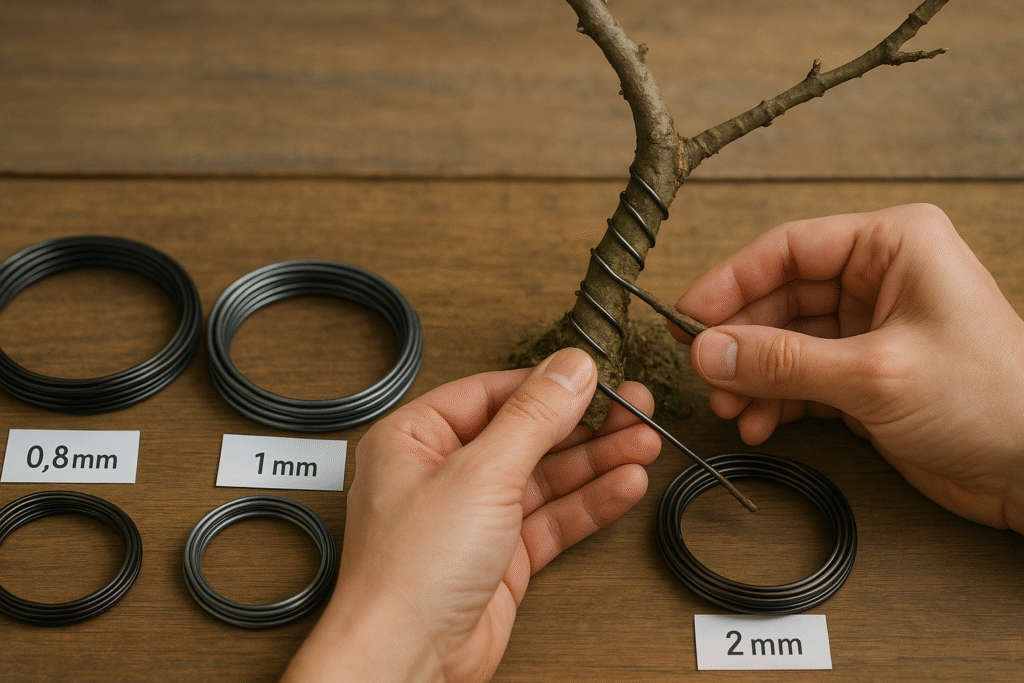

針金の太さ

針金の太さは、対象の枝の太さの1/3程度を目安に選びます。例えば、直径3mmの枝なら1mm程度の針金が適しています。これ以上細いと固定力が弱く、太すぎると巻きづらい上に食い込みやすくなります。適切な太さを選ぶことは、単に見た目の美しさだけでなく、枝や幹への負担を減らすためにも重要です。

また、針金の太さを組み合わせて使うこともあります。太い枝には2〜3mmの針金、細い枝には0.8〜1mmの針金、といった具合です。必要に応じて複数の太さを併用することで、全体のバランスを整えやすくなります。さらに、根元と先端で枝の硬さや太さが変わることも多いため、部分ごとに太さを変えて巻くとより自然な仕上がりになります。

経験豊富な盆栽家は、細い針金で下地を作り、その上からやや太い針金を重ねて補強することもあります。こうすることで強度が増し、長期的に安定した樹形を維持しやすくなります。初心者はまず基本の太さを守りつつ、徐々にこのような応用的な方法も試していくと良いでしょう。

針金を外す時期

針金を外す時期は、枝の形が安定したころが目安です。通常は3か月から半年ほどですが、成長が早い樹種ではもっと短い期間で外す必要があります。外すときは無理に引き抜かず、針金をカットして外すのが安全です。ねじって外すと樹皮を傷つけてしまう可能性があるため注意しましょう。

さらに、外す際には作業環境にも配慮が必要で、できれば風通しが良く明るい場所で行うと作業がしやすくなります。専用の針金切りを使うと細かい部分でも安全に取り除けます。

さらに、外したあとも枝が元に戻らないか注意深く観察します。戻りが強い場合は再度針金をかけ直し、ゆっくりと形を定着させていきます。枝の種類によっては複数回に分けて矯正が必要になることもあり、時には1年単位で形を整えていくケースもあります。また、外した直後は樹木がストレスを受けやすいため、水やりや肥料管理を丁寧に行うと回復が早まります。この繰り返しが、盆栽の美しい姿を作り上げる基本であり、プロの盆栽師も欠かさず行っている重要な工程なのです。

ミニ盆栽の針金の太さは?

ミニ盆栽は枝が細く繊細なので、0.5〜1mm程度の細いアルミ線が適しています。太い針金を使うとすぐに食い込んでしまい、樹皮に傷が残る可能性があるため避けましょう。小さな盆栽ほど成長が早く、形も崩れやすいため、こまめに観察して早めに外すことが大切です。さらに、ミニ盆栽は鉢のサイズが限られている分、成長の影響がすぐに表れやすく、針金の食い込みや形の変化が短期間で起こりがちです。そのため、1〜2週間ごとに状態をチェックし、必要なら針金を外してかけ直すくらいの慎重さが求められます。

また、ミニ盆栽では針金をかけすぎず、軽く方向を整える程度で十分です。無理に大きく曲げるより、剪定と組み合わせながら少しずつ自然な樹形を作るのが理想です。特に新芽や若枝は非常に柔らかく、手で軽く誘導するだけでも十分に形が変わります。針金を補助的に使いながら、剪定や芽摘みで細かい調整を行うと、より繊細で美しい仕上がりになります。さらに、ミニ盆栽はインテリアとして飾られることも多いため、見た目の美しさを意識しつつ、針金が目立たないよう色付きアルミ線を使う工夫も効果的です。

Q&A

Q1:針金かけで失敗したらどうすればいいですか?

A:無理に直そうとせず、一度針金を外してやり直しましょう。枝が折れてしまった場合は、癒合剤を塗って保護してください。場合によっては折れた枝をそのまま残すことで、新しい芽吹きを誘発することもあります。大きな失敗も経験として活かし、次の作業での改善点を学ぶことが大切です。

Q2:初心者でもいきなり幹に針金をかけても大丈夫ですか?

A:幹は太く硬いため、初心者は枝から始めるのが安心です。幹にかけるのはある程度慣れてから挑戦すると良いです。幹は枝に比べて抵抗が強く、無理をすると割れてしまうリスクもあるため、まずは細枝で感覚を養いましょう。どうしても幹を曲げたい場合は、専用の曲げ器具や補助道具を併用するのも一つの方法です。

Q3:針金を外した後にまたかけ直しても問題ないですか?

A:問題ありません。むしろ、何度もかけ直して形を定着させるのが普通です。ただし短期間で繰り返しすぎると樹木に負担を与えるので注意しましょう。特に成長期に短い間隔で何度もやり直すと、樹皮が傷み回復が追いつかなくなります。1回ごとの作業の後には数週間から数か月の休養期間を設けると安全です。

Q4:針金なしで盆栽を仕立てることはできますか?

A:可能です。剪定や枝引きなど他の技術を使う方法もあります。ただし、より自由に枝を動かしたい場合は針金かけが効果的です。針金を使わずとも美しい樹形をつくることは可能ですが、完成までに時間がかかることが多く、思い描いた形に到達するまでに長い年月を要します。そのため、初心者が早く成果を実感したい場合には針金かけを積極的に取り入れることが推奨されます。

まとめ

- 針金は枝や幹を整えるために使う

- 基本は根元から先端に向かって45度で巻く

- 太さは枝の直径の1/3程度を目安に

- 初心者はアルミ線がおすすめ

- 銅線は強度が必要なときに使用

- 針金は食い込む前に必ず外す

- 外すときは切って外すのが安全

- かける時期は晩秋から冬が基本

- 常緑樹は春や秋でも可能

- 落葉樹は葉がない冬が作業しやすい

- ミニ盆栽は0.5〜1mmの細い針金を使う

- 針金は強く締めすぎないこと

- 戻りが強い枝は何度もかけ直してOK

- 観察を習慣にして外すタイミングを逃さない

- 剪定や他の技術と組み合わせて自然な樹形を目指す

盆栽の針金かけは、初めは難しく感じても、繰り返すうちに必ず上達します。樹木の成長とともに「少しずつ理想の形が出来上がる」過程を楽しむことが、盆栽の大きな魅力です。焦らず丁寧に作業を続ければ、あなたの盆栽もきっと美しい姿に育っていくでしょう。

参考商品