「ミニ盆栽に挑戦してみたい」「種から育てるのは難しそうだから、もっと簡単に始められる方法を知りたい」そんな方にぴったりなのが挿し木によるミニ盆栽の作り方です。この記事では、初心者でも挑戦しやすい挿し木の基本から、失敗しやすいポイント、発根後の管理方法まで、丁寧に解説していきます。必要な道具や環境づくり、そして水やりのコツをお届けします。

ミニ盆栽の作り方 挿し木の基本と成功のポイント

- 根が出るまで

- 挿し木で失敗する理由

- 挿し木におすすめのミニ盆栽樹種

- 挿し木に必要な道具と用意するもの

根が出るまで

ミニ盆栽の挿し木で気になるのが「いつ根が出るのか」という点です。これは使う樹種や季節、管理環境によって大きく変わります。たとえば、カエデやモミジなどの落葉樹は、春や初夏であれば2〜3週間ほどで発根することがあります。一方で、常緑樹や少し難易度が高い種類では1カ月以上かかることもあります。

発根スピードに影響する要因としては、気温、湿度、光量、使用する用土の種類、挿し木の太さや健康状態なども関係します。特に湿度が高すぎても低すぎても発根は妨げられやすく、安定した管理が重要になります。また、発根が始まっても肉眼では確認しづらいため、土の表面に白い根が見えるまでは時間がかかる場合があります。

成功率を高めるためには、以下のポイントを意識しましょう:

- 土壌の温度が15〜25℃程度を保つようにする

- 直射日光を避けた明るい日陰に置く(カーテン越しの窓辺などが理想)

- 適度な湿度を保つ(透明なビニール袋やケースで保湿)

- 毎日チェックし、乾燥やカビに注意する

- 土の表面だけでなく、鉢の中の湿り具合も確認する

根が出るまでの期間は焦らず、じっくり観察しながら待つことが大切です。変化が見えにくくても、植物は静かに準備を進めています。日々のわずかな変化に気づけるよう、観察力も育てながら向き合いましょう。

挿し木で失敗する理由

- 切り口が新鮮でない:挿し穂をカットしたら、時間を空けずにすぐに挿しましょう。乾燥すると発根しづらくなります。また、切り口が潰れていたり汚れていたりすると、そこから菌が入るリスクも高まります。清潔なハサミで斜めにスパッと切るのが理想です。

- 土がジメジメしている:水はけの悪い土を使うと根腐れを起こしやすくなります。赤玉土(小粒)や鹿沼土をベースに、パーライトなどを少し混ぜて通気性を上げるとより効果的です。常にジトジトした状態だとカビも生えやすくなるため注意が必要です。

- 直射日光に当てている:強い日差しは葉焼けや蒸散を加速させます。明るい日陰が適していますが、日陰すぎても徒長しやすくなるため、レースカーテン越しの自然光や午前中だけ日が当たる場所などがベストです。

- 水をやりすぎている:発根していない段階では水を吸収できません。土が湿っていれば水やりは控えましょう。特にジョウロなどで毎日水をかけてしまうと、根がないために腐敗しやすくなります。基本は霧吹きで湿度を保ちつつ、過湿状態にならないようこまめに観察してください。

加えて、「挿し木を頻繁に動かす」「風通しが悪い場所で管理する」といった点も失敗に繋がりやすい要因です。環境を安定させ、手をかけすぎずに見守ることが、挿し木成功の秘訣です。これらの失敗を避けることで、成功率は格段に上がります。

挿し木におすすめのミニ盆栽樹種

挿し木で成功しやすく、ミニ盆栽として楽しめる樹種をいくつかご紹介します。育てる楽しさはもちろん、姿の変化や花、香りを楽しめるものまでバリエーション豊富です。

- モミジ:比較的発根しやすく、四季の変化も楽しめます。春には新緑、秋には美しい紅葉が魅力で、ミニサイズでも季節を感じられる人気樹種です。

- ツバキ:常緑で葉が光沢があり美しく、寒い季節にも華やかな花を咲かせます。剪定や管理にも比較的強く、花もの盆栽を始めたい方におすすめです。

- クチナシ:香りのよい白い花が特徴で、見た目と香りの両方が楽しめます。湿度を好みますが、挿し木でも発根しやすく初心者に人気です。

- サツキ:開花時期が長く、花の色も多彩でバリエーション豊か。剪定に強く、枝ぶりを楽しみながら形づくるのに最適です。

- ガジュマル:独特の太い根の形がユニークで、観葉植物としても人気。乾燥にも強く、室内でも育てやすい樹種です。

- トキワシノブ:シダ系の植物で、湿度に強く日陰でも育ちやすいのが特長。ナチュラルな雰囲気が好きな方におすすめです。

- ヒノキ:爽やかな香りと美しい葉を持ち、清涼感のある見た目が特徴。日本の気候に合っており、盆栽としても風格が出ます。

これらの植物は市販の挿し穂や苗でも手に入りやすく、ホームセンターや園芸店、オンラインショップでも比較的簡単に購入できます。育てやすさの面でも安心できるラインナップで、初めてのミニ盆栽でも成功しやすい樹種ばかりです。

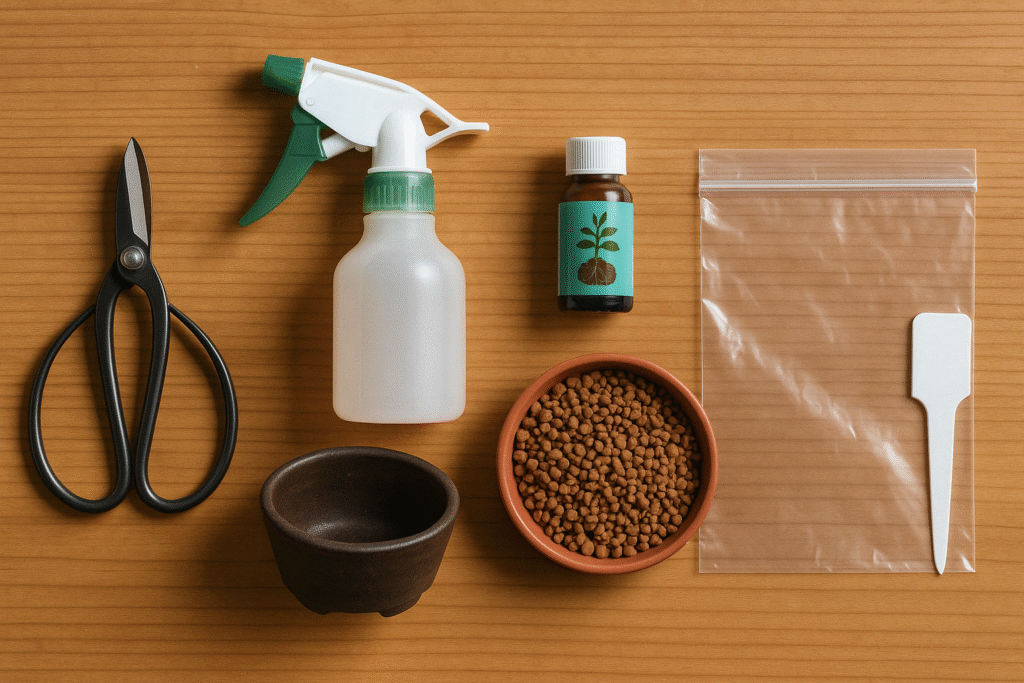

挿し木に必要な道具と用意するもの

準備を万全に整えることで、挿し木の成功率は大きくアップします。必要な道具を揃えることで、作業がスムーズになるだけでなく、植物へのダメージを最小限に抑えることができます。以下は、最低限準備しておきたい基本アイテムです。

- 剪定バサミ:清潔でよく切れるものを使いましょう。切れ味の悪いハサミでは枝がつぶれてしまい、発根に悪影響を与えます。使用後はしっかり洗浄・消毒し、次の使用時に備えましょう。

- 発根促進剤(ルートンなど):使うことで発根率が高まります。粉末タイプや液体タイプがあり、挿し穂の切り口に塗布してから植えることで効果が期待できます。特に発根しにくい樹種には重宝します。

- 用土(赤玉土小粒・鹿沼土など):水はけ・通気性の良いものを選びましょう。パーライトやバーミキュライトを少量混ぜるとさらに通気性が良くなり、根腐れのリスクを軽減できます。

- 小鉢や育苗ポット:排水穴付きのものがおすすめです。素焼きの鉢は通気性がよく、プラスチック鉢は乾きにくく保水性に優れるため、用途や環境によって使い分けるとよいでしょう。

- 霧吹き:水やりに便利。湿度管理にも活用できます。霧の粒子が細かいものを選ぶと葉の表面を傷つけず、まんべんなく湿らせることができます。

- 透明なビニール袋やケース:湿度を保つために使います。小型のビニール温室やカバー付き育苗箱なども便利です。蒸れすぎないよう、適宜換気も行いましょう。

- ネームタグやメモ帳:挿し木の日付や種類を記録します。複数の挿し穂を育てる場合、後から比較しやすくなり、育成記録としても役立ちます。

道具を揃えるだけでなく、衛生面にも注意しましょう。使う前には剪定バサミや鉢、用具類を消毒するのがベストです。アルコールや次亜塩素酸などを使用してしっかり除菌しておけば、病原菌の混入を防ぎ、挿し木の成功率をより一層高めることができます。

ミニ盆栽の作り方 挿し木後の管理と水やりのコツ

- 挿し木を植えた後の水やり方法

- 置き場所と湿度管理のポイント

- 発根後の育て方と植え替えタイミング

- 挿し木後の成長記録と観察方法

- Q&A

挿し木を植えた後の水やり方法

水やりは挿し木成功のカギを握る重要ポイントです。特に発根前後の水の与え方は植物の生死を左右するため、丁寧な管理が求められます。

- 初回の水やり:挿した直後にたっぷり水をあげ、土全体に水分を行き渡らせます。このとき、鉢底からしっかり水が流れ出るくらい与えるのが理想です。最初の水やりは、用土の隅々までしっかりと湿らせることで、根が伸びる範囲が確保されます。

- 以降の管理:土が乾燥しすぎないよう霧吹きで表面を湿らせる程度にとどめます。発根前は水を吸う根がないため、水分過多によって腐敗やカビの原因になることもあります。霧吹きで管理することで、必要最低限の湿度を保ちつつ過湿を避けることができます。

- 頻度:季節や室温によりますが、1日1〜2回の霧吹きで十分なことが多いです。特に乾燥する冬や風通しの良い場所では、朝と夕方の2回行うと安定します。一方、梅雨時期など湿度が高い季節は1回でも充分な場合があり、状況に応じた調整が大切です。

- 注意点:ジョウロで水をかけすぎると、土が崩れてしまう可能性があるので避けましょう。土の表面に勢いよく水を注ぐと、挿し穂が動いてしまったり、根の成長スペースが崩れるリスクもあります。水を与える際は、静かに丁寧に行うことを心がけてください。

また、使用する水はできるだけ常温の水道水がよく、冷たすぎる水や朝晩の極端な温度差もストレスになります。できれば前日に汲み置きした水を使うのがベストです。特に発根前は、根が水を吸うことができないため、「与えすぎ」よりも「湿度管理」を意識してください。乾燥を防ぎつつも、常に過湿にならないバランスが求められます。

置き場所と湿度管理のポイント

挿し木後の置き場所も成功に大きく関わります。適切な置き場所の選定は、発根のスピードや健康状態にも直結するため、環境づくりは非常に重要です。以下の条件をしっかり押さえることで、より高い成功率が期待できます。

- 直射日光は避ける:遮光ネットやカーテン越しの明るい日陰がおすすめです。強い日差しは葉を傷めるだけでなく、鉢内の温度が急上昇し、根の形成に悪影響を及ぼすことがあります。午前中だけ日光が差し込むような半日陰の場所が最適です。

- 風通しのよい場所:湿度を保ちつつ、カビを防ぐために必要です。空気の流れがないと蒸れて病気の原因になりますが、風が強すぎると乾燥しやすくなるため、風の抜ける穏やかな場所がベスト。室内ならサーキュレーターを活用するのも効果的です。

- 温度管理:15℃〜25℃を保てる場所が理想的です。急激な気温変化は植物にとってストレスになりますので、室温が安定している場所を選びましょう。特に夜間の冷え込みに注意が必要で、屋外に置く場合は夜間だけ室内に移動させるのも良い方法です。

- ビニールケースの活用:簡易温室のようにして湿度を一定に保てます。透明なケースや大きめのビニール袋を使って覆うことで、乾燥を防ぎつつ光を取り入れることができます。ただし、内部が蒸れて水滴がつきすぎる場合は小さな穴を開ける、または一日に数回換気を行うなど調整が必要です。

植物にとって理想的な環境は「蒸れない湿度のある空気」です。清潔で安定した置き場所を確保することで、発根までのプロセスをスムーズにし、その後の成長にも良い影響を与えます。小さな変化を見逃さないように観察を続けながら、植物にとって快適な空間を作っていきましょう。

発根後の育て方と植え替えタイミング

根が確認できたら、次のステップへと進みましょう。ここからは、挿し木の「管理」から「育成」へとステージが変わります。根が安定すれば、盆栽としての姿づくりや本格的な手入れにもチャレンジできるようになります。

- 発根の目安:白い根が土の表面に出てきたら成功のサインです。鉢の底から根が出てくることもあるので、鉢底を確認するのも良い方法です。また、根が張ると挿し穂の葉がピンと張ってきたり、新芽が動き出すなどの変化も目安になります。

- 植え替え時期:根が2〜3cm以上伸びたタイミングで鉢に移しましょう。あまり早く植え替えると根が傷みやすく、反対に遅らせると根詰まりを起こすことがあります。土から優しく抜いて、無理に根をほぐさず、やや湿らせた新しい用土に植え付けるとスムーズです。

- 鉢の選び方:排水性がよく、サイズは小さめでOKです。最初は育成用の鉢でも構いませんが、最終的に見栄えを整えるために盆栽鉢を選ぶと育てる楽しみも増します。素材は素焼き鉢が通気性に優れ、プラスチック鉢は軽量で保水性に優れています。

- 植え替え後の管理:半日陰で1週間ほど養生し、その後徐々に日光に慣らします。急に強い光に当てると葉焼けや乾燥を招くため、最初は室内の明るい場所やレースカーテン越しの光などで様子を見ましょう。さらに、植え替え直後は水の与えすぎにも注意し、根の様子を確認しながら調整します。

この段階から通常の盆栽管理に移行できます。水やりや置き場所の調整、肥料の与え方など、本格的な手入れの第一歩が始まります。剪定や針金による樹形づくりも、根がしっかりと張ってからなら無理なく取り組めるようになります。自分好みの姿に育てていく楽しみが、ここからどんどん広がっていきます。

挿し木後の成長記録と観察方法

観察と記録は、育てる楽しさを倍増させてくれます。ただ植物を育てるだけではなく、その変化や反応を見逃さずに把握することで、より深い愛着と理解が生まれます。特に挿し木の場合、日々の観察が成功の可否を左右することも少なくありません。

- 毎日観察する習慣をつける:葉の色、湿り具合、カビの有無などをチェックします。葉が垂れていないか、先端が変色していないかなど細かな変化に気づく力を養いましょう。土の乾き具合も指で確認して、霧吹きや水やりのタイミングを見極めます。

- 写真を撮って記録:スマホで定期的に撮影して変化を追いましょう。1日ごと、あるいは数日おきに同じアングルで撮影しておくと、微細な成長の違いに気づきやすくなります。写真を並べて比較することで、自分の管理が植物にどう影響しているかを把握できます。

- メモを取る:日付、気温、水やり、変化などをノートにまとめておくと便利です。加えて、使用した用土や挿し木に使った樹種、管理場所、日照時間の長さなども記録しておくと、次回の参考にもなります。気づいたことや失敗談も率直に書き留めておくと学びが深まります。

- アプリの活用:園芸記録アプリで管理するのもおすすめです。写真やメモを日付ごとに自動で整理でき、アラート機能で水やりや植え替えの時期を通知してくれるアプリもあります。SNS感覚で記録を共有するのもモチベーション維持に役立ちます。

記録を続けることで、次の挿し木時に成功率を高められるだけでなく、自分の成長も実感できます。過去の記録を見返すことで、「なぜうまくいったのか」「どこで失敗したのか」が見えてきます。ミニ盆栽との対話のような記録習慣は、初心者にこそぜひ取り入れてほしいステップです。

Q&A

Q1:挿し木のベストな時期は? 春(4月〜6月)と秋(9月〜10月)が最適です。気温が安定し、植物が活発に活動する時期の方が成功率も高くなります。特に春は、新芽が動き出す時期で、植物が成長モードに入っているため、発根が促進されやすいです。秋も適期ですが、寒くなる前にしっかりと根が出て定着するように注意が必要です。夏や冬は極端な温度変化や湿度管理が難しく、初心者には不向きな時期といえるでしょう。

Q2:葉は全部切っていいの? 葉をすべて落とすと光合成ができず、弱ってしまいます。数枚を残し、残した葉は半分程度にカットして蒸散を防ぎます。葉を残すことで光合成が行われ、枝が生きた状態を保つことができます。ただし、葉が多すぎると水分の蒸散が激しくなり、根がない状態では枯れてしまう原因になります。バランスを取りながら、負担を減らす剪定を心がけましょう。

Q3:発根促進剤は必要? 必須ではありませんが、使うことで成功率が上がります。特に木本植物では効果的です。市販されている粉末状や液体の発根促進剤は、挿し穂の切り口に塗布するだけで簡単に使用できます。ルートンやメネデールなどは園芸店や通販でも手軽に入手可能です。植物によっては発根しづらい種類もあるため、少しでも成功率を上げたい場合は活用してみるとよいでしょう。

Q4:冬に挿し木しても大丈夫? 基本的には避けるべきです。寒さで根が出にくく、管理も難しいため成功率が低下します。冬場は日照時間が短く、気温も低いため、挿し木の条件としては最も不利な時期となります。どうしても冬に行う場合は、室内の暖かい場所で育苗用の加温マットやLEDライトなどを併用し、人工的に成長環境を整える必要があります。それでも春や秋に比べると難易度は高いため、初心者にはおすすめしません。

まとめ

- 挿し木の適期(春・秋)を選ぶ

- 健康な枝を使う

- 清潔なハサミで切る

- 斜めにカットして断面を広く取る

- 発根促進剤を使用する

- 水はけのよい用土を使用

- 小さな鉢で管理

- 挿した後にしっかり水を与える

- その後は霧吹きで湿度管理

- 明るい日陰で育てる

- カビや乾燥に注意する

- 発根までは動かさない

- 根が出たら植え替え準備

- 成長を記録して観察する

- 育てる楽しさを大切にする

これであなたも挿し木から始めるミニ盆栽ライフに一歩踏み出せます。最初は不安でも、植物の変化を感じながら過ごす時間は格別です。