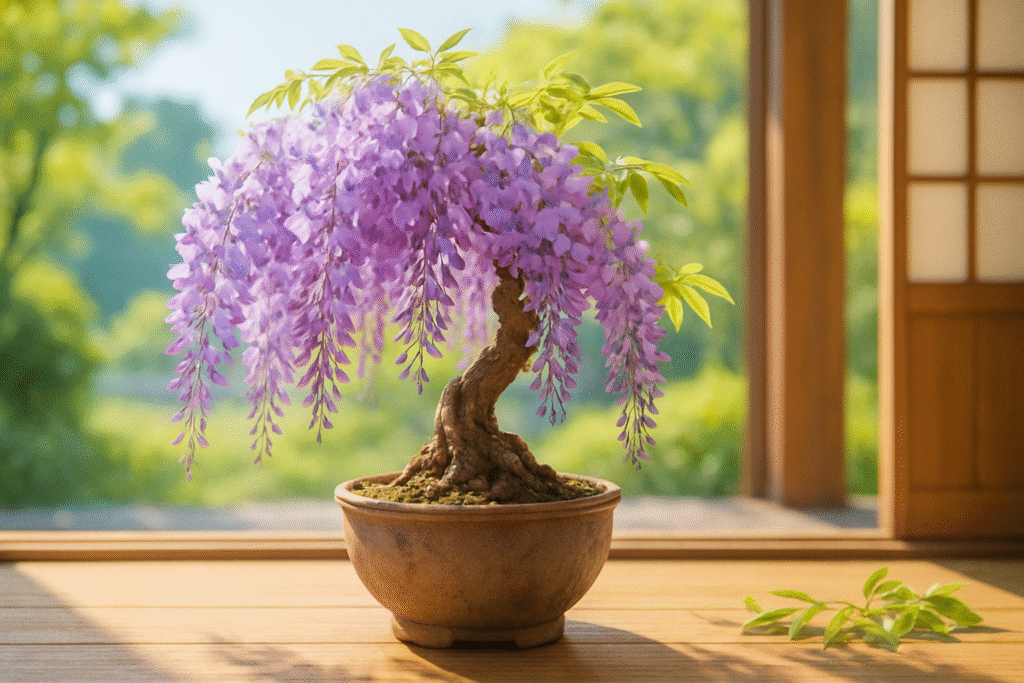

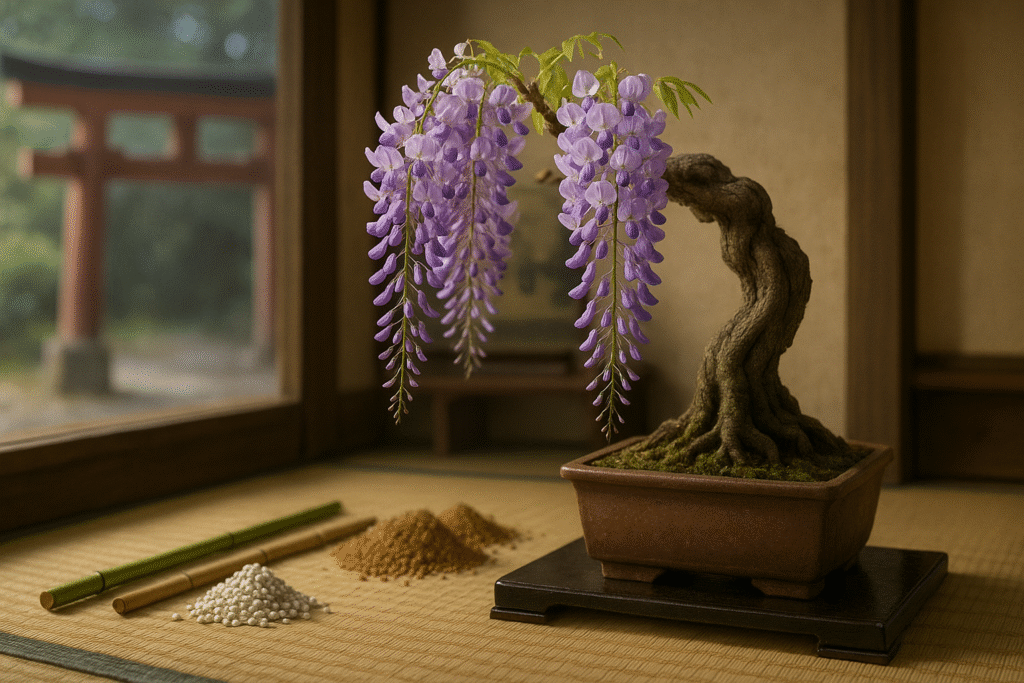

藤の花は優雅で華やかで、日本の風景にしっとりと溶け込む美しさを持っています。庭木としてだけでなく、鉢植えで楽しむ「盆栽」としても非常に人気がありますが、実際に育て始めてみると、「思ったより難しい」「なかなか花が咲かない」と感じる方も少なくありません。繊細な管理や剪定、季節ごとの手入れが求められるため、初心者にとっては少しハードルが高い植物のひとつです。

藤盆栽が「難しい」と感じる理由とその対処法

- 枯れた藤を復活させるには?

- 増えすぎた藤のツル、どう対処する?

- 藤盆栽の剪定タイミングと正しい方法

- 藤の木の寿命ってどのくらい?

枯れた藤を復活させるには?

葉が落ち、ツルがしおれた藤盆栽を見ると、「もう枯れてしまったのではないか」と心配になるものです。しかし、すぐにあきらめてしまうのは早計です。藤は落葉性の植物であり、特に秋から冬にかけて葉を落とすのはごく自然なこと。これは季節による生理現象で、決して異常ではありません。

ただし、春になってもまったく芽吹かない、枝の先が乾燥してポキリと折れてしまうような場合には注意が必要です。水切れや根腐れ、さらには根詰まりなどのトラブルが隠れている可能性があります。そのため、まずは幹や枝の状態を観察して、藤がまだ生きているかどうかを確かめることから始めましょう。

復活のためのチェックポイントと対処法

- 幹を軽く爪でこすって、内側に緑色が見えれば生きている証拠。白や茶色なら枯死の可能性が高いです。

- 鉢を持ち上げたときに極端に軽ければ、水切れしていた証拠。水やりを見直しましょう。

- 表土が完全に乾いている場合は、鉢底からしっかり水が抜けるまでじっくり水を与えます。

- 鉢の中で根が密集している、あるいは水の抜けが悪くなっている場合は根詰まりの可能性が高いです。数年ぶりの植え替えが必要です。

- 植え替えの際は、根を1/3ほど切り戻し、新しい赤玉土と腐葉土のミックス土に入れ替えると、根の呼吸が回復しやすくなります。

また、藤は春の気温が上がるタイミングで芽吹く植物です。慌てず、最低でも4月中旬までは様子を見ながら管理してあげましょう。

増えすぎた藤のツル、どう対処する?

藤は非常に成長が早い植物で、特に春から夏にかけては目を離すと一気にツルが伸びてしまいます。この勢いをうまくコントロールしないと、隣の鉢や棚に絡みついたり、盆栽全体の形が崩れたりする原因となります。最悪の場合、他の植物の光や空気の流れを遮ってしまい、全体の環境を悪化させる恐れもあります。

特に盆栽という限られたスペースで美しく仕立てるには、ツルの整理は欠かせません。自然任せにしておくと、枝が混み合って風通しが悪くなり、病害虫のリスクも高まります。

管理のコツ

- 成長期は週に1〜2回、ツルの伸び具合をしっかりチェック。新しく伸びたツルは柔らかいため、早めに手入れすることで剪定も楽になります。

- 伸びすぎたツルや不要な方向へ伸びたツルは、根元近くからカットして風通しを確保。

- ツルの向きを整えるために、針金を使って好みの方向へ誘導するのも有効です。無理に曲げず、数回に分けて少しずつ形を整えましょう。

- 支柱を使う場合は、鉢のサイズに合ったものを選び、固定が甘くならないよう注意。

- 葉が密集して蒸れやすくなるので、葉の整理や間引きも同時に行うと効果的です。

日々のこまめな観察と手入れが、美しい藤盆栽を保つ秘訣です。ツルの勢いを味方につけて、整った樹形をつくり上げましょう。

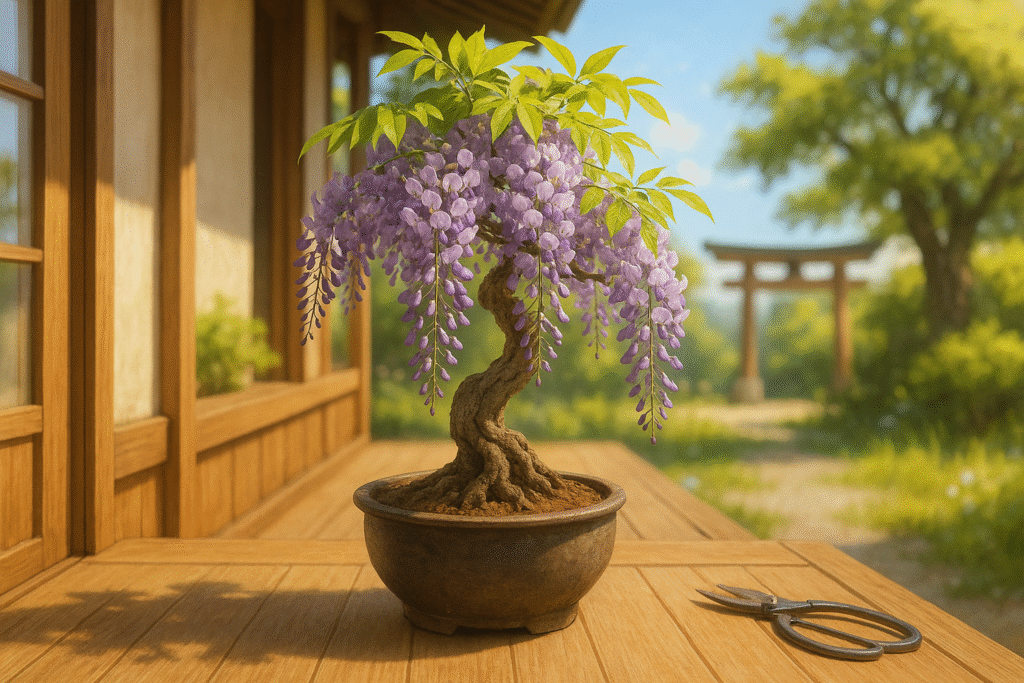

藤盆栽の剪定タイミングと正しい方法

剪定は藤盆栽の美しい形を維持し、健康的な成長を促し、毎年しっかりと花を咲かせるために非常に重要な作業です。自然に任せて伸び放題にしてしまうと、ツルが暴れたり、枝が混み合って風通しが悪くなったりして、見た目が乱れるばかりでなく病害虫のリスクも高まります。さらに、間違った時期に剪定をしてしまうと、花芽を切ってしまい、翌年の花が咲かなくなるという失敗につながることもあります。

適切なタイミングで、目的に応じた剪定を行うことで、盆栽としての美しさを保ちながら、毎年の開花を楽しむことができるようになります。藤の剪定は、年間を通してのスケジュールに組み込むべき重要なルーティンです。

剪定の基本とポイント

- 開花後に行う「花後剪定」:開花が終わった直後に、花房のすぐ下にある2〜3つの芽を残してカットします。これにより、翌年の花芽がしっかりと形成されやすくなります。

- 冬の「冬季剪定」:落葉後の11月〜2月頃に行い、枯れ枝や古くなった不要な枝を整理します。このタイミングで樹形を見直し、通風や採光が良くなるように整えておきましょう。

- 夏の「整枝」:ツルが急成長する梅雨明け〜盛夏の時期に、不要な方向に伸びたツルを剪定し、形を維持します。この時期はツルが柔らかいため、整枝しやすいのも特徴です。

- 太くなった枝を切るときは、剪定ばさみを清潔にし、切り口には癒合剤(切り口保護剤)を使うと、病気の予防にもなります。

剪定は見た目を整えるだけでなく、藤自身の体力を無駄に消耗させず、限られたエネルギーを花芽形成に集中させる効果もあります。年3回のポイント剪定を計画的に実施することが、藤盆栽成功の鍵と言えるでしょう。

藤の木の寿命ってどのくらい?

藤は非常に長寿な植物として知られており、地植えの場合は樹齢100年を超える個体も珍しくありません。実際に、各地の神社や名所では、何百年も前に植えられた藤の古木が今もなお見事な花を咲かせています。

盆栽として鉢で育てた場合でも、適切な管理と環境が整えば、数十年から数百年近くにわたって育て続けることが可能です。むしろ、毎年のように手をかけて育てる盆栽だからこそ、長く付き合える植物とも言えるでしょう。

また、藤盆栽は代々受け継ぐことができる植物でもあります。親から子へ、そして孫へと引き継がれ、長寿の象徴として愛される存在になることも。そういった意味でも、藤の寿命は「人の一生」を超える価値を持つと言えるのです。

長生きさせるためのポイント

- 毎年の剪定を欠かさず、木に無駄なエネルギーを使わせない。

- 根詰まりを防ぐために2〜3年に1度は丁寧な植え替えを実施する。

- 日当たりと風通しの良い場所に置くことで、病害虫の発生を抑える。

- 土の劣化を防ぐため、定期的に表土を入れ替えたり、数年に一度は用土全体を更新する。

- 冬越しの際は鉢が凍結しないよう、軒下や簡易ビニールハウスなどで保護する。

これらの工夫を継続することで、藤盆栽は何十年にもわたって美しさと風格を保ち続けることができます。

花を咲かせたい人へ!藤盆栽の育て方完全ガイド

- 花を咲かせるコツと注意点

- 初心者向け|藤の盆栽の作り方

- 藤におすすめの肥料と与え方

- 藤盆栽の植え替え時期と手順

- 藤の花は縁起が悪い?その理由と本当の意味

- よくある質問(Q&A)

花を咲かせるコツと注意点

藤の花は見た目にも豪華で、開花すると周囲の空気を一気に華やかにしてくれる存在です。しかし、この美しい花を毎年きちんと咲かせるためには、繊細な管理とタイミングの良い手入れが求められます。特に重要なのが「日当たり」「剪定のタイミング」「肥料の種類と与え方」の3つ。これらの要素が揃わないと、花芽が形成されなかったり、蕾のまま終わってしまうこともあります。

また、気温の変化や置き場所、風通しなどの環境も大きく影響します。日中の日差しが少ない場所に置いていると、つるばかり伸びてしまって花が咲かない「葉ばかり病」になりやすく、逆に強すぎる直射日光では葉焼けを起こすこともあります。そのため、置き場所の工夫と遮光・風通しの調整がポイントです。

開花のポイント

- 日当たり:毎日5時間以上の直射日光を確保。朝日が当たる東側の場所がおすすめ。

- 肥料:リン酸を多く含む肥料を秋から冬にかけて定期的に与え、花芽の形成を促す。油かすと骨粉などの有機質肥料を組み合わせるのも効果的。

- 剪定:花芽は夏までに作られるので、それまでに不要な枝や長すぎるツルを剪定して、栄養が花芽に集中するように調整する。

- その他:つぼみがついてからは鉢の移動を控え、急激な環境変化を避ける。

これらを守れば、春の終わりごろには見事な藤の花が鉢を彩ってくれるはずです。

初心者向け|藤の盆栽の作り方

藤盆栽は挿し木苗や若木から始めるのが一般的です。比較的手に入りやすく、成長スピードも早いため、盆栽初心者でも手軽にチャレンジできる素材として人気があります。特に園芸店やオンラインショップでは、1〜2年目の若木が手頃な価格で販売されていることが多く、スタートのハードルが低いのも魅力のひとつです。

藤は生命力が強く、ツルがグングン伸びていくため、管理に慣れやすく、変化も感じやすい植物です。初めての盆栽として「育てている実感」を得やすいため、達成感を得やすいというメリットもあります。

ステップ式の始め方

- 健康な若木や挿し木苗を選ぶ。幹がまっすぐで、葉の色が濃く艶のあるものを選びましょう。

- 通気性の良い鉢(素焼き鉢や駄温鉢など)に植え替え、根の呼吸を促します。

- ツルが暴れないよう、早めに支柱を立ててツルをやさしく誘引。方向を定めることで形づくりが楽になります。

- 成長を観察しながら、必要に応じて軽い剪定や芽摘みを行い、徐々に枝ぶりを整えていきましょう。

- 数年かけて、針金を使って樹形を整えたり、鉢替えを重ねたりしながら、徐々に理想的な盆栽の姿へ近づけます。

初心者のうちは、最初から小さすぎる鉢を使うと水分管理が難しくなることがあります。そのため、ある程度余裕のある鉢を使うことで、水切れや過湿を防ぎやすくなり、安定した管理が可能です。また、最初から完璧を目指すよりも、失敗も含めて成長を楽しむ心構えが盆栽上達の近道になります。

藤におすすめの肥料と与え方

藤は肥料を好む植物であり、適切な養分を与えることで花付きが良くなり、樹勢も安定します。しかし、肥料の種類や与えるタイミングを間違えると、かえって葉ばかりが茂り、肝心の花芽がつかなくなるといった逆効果を招くこともあります。そのため、どのような肥料を、いつ、どれくらい与えるかを理解しておくことが重要です。

特に藤は「リン酸」を多く必要とする性質があり、花芽をしっかりと作るためには、リン酸を含んだ肥料を重点的に与える必要があります。また、窒素分が多すぎると葉ばかり繁茂する原因となるため、成分バランスにも注意が必要です。

おすすめ肥料の例

- 油かすと骨粉のブレンド(有機質肥料):ゆっくりと効いて花芽の形成を助ける。

- 花専用の化成肥料(リン酸高配合):効きが早く、即効性がある。初心者でも扱いやすい。

- 発酵油かす:においが少なく、微生物の働きで土も良くなる。

- 液体肥料(花用):定期的に薄めて与えることで調整がしやすく、植物の状態を見ながら加減できる。

肥料を与えるタイミング

- 2月:芽吹き前にしっかりと元肥を与えることで、春の成長に備えて体力をつける。

- 4月:花芽が動き出す直前にも、追肥としてごく少量のリン酸肥料を追加するのが効果的。

- 6月:開花後の株の回復を助けるために、カリ分も含む肥料でバランス良く栄養を補給。

- 10月:来年の花芽準備として、じっくり効く有機肥料を中心に施す。冬越し前の体力蓄積にもつながる。

なお、夏の盛りや真冬の寒さが厳しい時期は、肥料の吸収が悪くなるため避けるのが基本です。常に盆栽の様子を観察し、葉色やツルの伸び具合を見ながら調整するよう心がけましょう。

藤盆栽の植え替え時期と手順

藤盆栽を長く健康に育てるためには、定期的な植え替えが欠かせません。鉢の中に根が回りすぎると、水はけや通気性が悪くなり、根腐れの原因になります。また、古い土を使い続けることで栄養分が枯渇し、土壌中の微生物バランスも崩れてしまいます。これにより藤の生育が停滞し、花付きも悪くなってしまいます。

植え替えは単なる鉢の交換ではなく、根のリフレッシュと土の再生という意味でも非常に重要な作業です。新しい環境を整えることで、藤はより健康に、そして力強く生長していくようになります。

適期と手順

- 植え替えのベストタイミングは3月〜4月、芽が出る直前の休眠期。気温が安定し始めたころを狙うのが理想的です。

- 鉢から藤を丁寧に取り出し、根鉢の周囲に巻いた根や傷んだ根を1/3ほどカットします。白く新しい根は残しましょう。

- 新しい用土は赤玉土(小粒)と腐葉土を半々に混ぜたものがベスト。水はけと保湿性のバランスが取れ、根の呼吸にも適しています。

- 鉢底には軽石や鉢底ネットを敷いて排水性を確保します。これにより根腐れを防ぎ、健康な根張りが促進されます。

- 植え替え後はたっぷりと水を与え、風通しの良い半日陰に1週間ほど置いて根の再生を促しましょう。

また、植え替えの際に根の状態を観察することで、病害虫の兆候や根詰まりの進行度合いも確認できます。藤盆栽と長く付き合っていくうえで、植え替えは健康診断のような大切な役割を果たします。

藤の花は縁起が悪い?その理由と本当の意味

一部で「藤の花は縁起が悪い」と言われることがありますが、これはあくまで昔から伝わる迷信のひとつに過ぎません。特に「藤の花が下向きに咲く」という特徴が、「うつむいている=悲しみ」「下を向いている=運気が下がる」といったネガティブな連想につながり、「縁起が悪い」と誤解されることがあるようです。

しかし、これは文化的な見方の一部にすぎず、藤本来の意味を深く知れば、まったく逆の印象を抱くはずです。実際、藤は日本文化において非常に尊ばれてきた植物であり、長い歴史の中で「良い縁起を招く植物」として大切にされてきました。

実際の意味合いと藤の象徴性

- 古来より藤は「長寿」「繁栄」「家運隆盛」の象徴とされてきました。特に武家社会では、家系が長く続くことを意味する植物として重宝されました。

- 紫色の花は高貴さや品位の象徴。藤の花色は日本の伝統色にも数多く登場し、平安時代の貴族文化にも深く関わっています。

- 「藤棚」や「藤まつり」など、藤の開花は人々の集いの象徴でもあり、地域の絆や繁栄を願う行事として各地で受け継がれています。

- 飾る方角や時期に少し気を配ることで、風水的にも運気アップにつながるとされる場面もあります。

要するに、藤の花に悪い意味はなく、むしろ良い運気や長寿を象徴する吉兆の花なのです。美しく咲き誇る藤を前にしたときは、迷信にとらわれず、その優雅さと気品を存分に楽しむことが、何よりも大切なのです。

よくある質問(Q&A)

Q1. 藤盆栽の花が毎年咲きません。どうしたら咲くようになりますか?

A. 藤盆栽の花が咲かない主な原因として、日照不足や剪定のタイミングのずれが挙げられます。特に日光が1日5時間以上確保できない環境では、花芽の形成がうまく進まず、翌年の開花に影響することがあります。さらに、夏までに花芽が作られるため、それ以前に不要な枝やツルをきちんと剪定しておくことが重要です。剪定を怠ったり、遅すぎたりすると、せっかくできかけた花芽を落としてしまうことも。また、肥料についてはリン酸を中心にバランスの良いものを選び、花芽が動き出す2月から10月までの期間に適切なタイミングで与えるようにしましょう。環境と管理の両方を見直すことで、花付きが改善される可能性が高まります。

Q2. 室内で藤盆栽は育てられますか?

A. 基本的には屋外管理がおすすめです。藤は日光を非常に好む植物であり、屋外でしっかりと日光を浴びることによって、健康的な成長と花芽の形成が促されます。日光不足になると、つるばかり伸びてしまい、花が咲かない「徒長」や「葉ばかり病」と呼ばれる状態になる可能性もあります。

屋外といっても、直射日光が強すぎる場所では夏場に葉焼けを起こすことがあるため、半日陰や朝日が当たる東側などの環境が理想的です。また、冬場は霜や寒風から守る必要があるため、風が直接当たらない軒下やベランダの奥など、適度に保護された場所に移動させると良いでしょう。さらに、冬越しの期間は乾燥しすぎないよう、水やりの頻度を落としつつ、土の乾き具合を見ながら管理することが大切です。

室内での管理も不可能ではありませんが、日照不足や湿度の調整が難しいため、特別な照明(植物用LEDライト)や空気循環の工夫が必要になります。そのため、初心者にはやはり屋外での管理が無理なく行える方法として推奨されます。

Q3. 毎年植え替えは必要ですか?

A. 2〜3年に1回のペースで十分ですが、藤盆栽の生育状態や鉢のサイズ、季節によっては、より柔軟に判断することが大切です。鉢底から根が出てきている場合は、根詰まりのサインですので、予定より早くても植え替えを検討しましょう。また、鉢の中で水の抜けが悪くなっていたり、表土の乾きが遅いと感じたときも、根の張りすぎが原因となっている場合があります。植え替えによって根を整理し、新しい土に入れ替えることで、健康な根の再生と全体のバランスが改善されるため、花付きや葉の色づきにも好影響を与えます。

Q4. ツルが伸びすぎて困っています。どうしたら?

A. 成長期にはツルが勢いよく伸びるため、週に1〜2回は状態を確認し、こまめに剪定を行うことが大切です。剪定の際は、不要なツルや枝を早めに取り除くことで、形の乱れを防ぐだけでなく、風通しや日当たりも良くなり、健康的な育成につながります。また、伸びてきたツルはそのままにせず、支柱や針金で好みの方向に誘導していくことで、自然な樹形美を作ることができます。

特に盆栽は限られたスペースで美しさを表現するため、ツルの管理は見た目だけでなく全体のバランスにも大きく影響します。放置してしまうと、ツルが絡まり合って手がつけられなくなり、剪定の手間も増してしまうため、定期的な観察と調整が欠かせません。

Q5. 花が咲かない場合の「最後の手段」は?

A. 剪定・植え替え・肥料の見直しを一度に行うことで、環境がリセットされ、藤の成長リズムが整い、結果として花芽の形成を促進できる場合があります。剪定では不要な枝やツルを整理し、栄養の流れを改善します。植え替えによって根詰まりを解消し、新しい土で根が活発に活動できる環境を整えることが可能です。さらに、肥料も見直すことで、花芽に必要なリン酸を中心とした栄養をしっかり届けることができます。これら3つを同時に見直すことは、藤にとっての“リスタート”となり、環境のストレスが減ることで開花に繋がる可能性が高くなります。特に何年も花が咲かない状態が続いている場合は、このような総合的なリセットを一度試してみる価値があります。

まとめ|藤盆栽を育てるための15のポイント

- 藤は初心者にはやや難しいが、工夫次第で十分楽しめる。

- 十分な日当たりと風通しが育成の基本。

- 水やりは「乾いたらたっぷり」が鉄則。

- 秋〜冬は自然に葉が落ちても心配しない。

- 枯れたかの判断には幹の色をチェック。

- 剪定は開花後と冬にしっかり行う。

- 花芽は夏までに形成されるので、それまでに整枝を済ませる。

- ツルは放置せず、早めの剪定と誘導でコントロール。

- 肥料はリン酸を重視し、適期に与える。

- 肥料のタイミングは2月・6月・10月が基本。

- 植え替えは2〜3年ごとに実施。

- 用土は排水性・保水性のある赤玉土+腐葉土。

- 寿命は長く、何十年と育てられる。

- 「縁起が悪い」というのは誤解や迷信にすぎない。

- 日々観察し、小さな変化に気づくことが上達の近道。

藤盆栽は確かに一筋縄ではいかない面もありますが、それだけに育てがいがあります。少しずつ経験を重ねながら、美しく咲く花を自分の手で育てる喜びを、ぜひ味わってみてください。